Artículos

La entrevista motivacional grupal como herramienta en la implementación de los sistemas de gestión de calidad en entidades

La entrevista motivacional grupal como herramienta en la implementación de los sistemas de gestión de calidad en entidades

Ehquidad: La Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, núm. 24, pp. 187-198, 2025

Asociación Internacional de Ciencias Sociales y Trabajo Social

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 03 Abril 2025

Revisado: 18 Abril 2025

Aprobación: 24 Abril 2025

Publicación: 16 Mayo 2025

Resumen: La gestión de la calidad en entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la acción social es una cuestión imprescindible. Certificar los procesos de gestión de la calidad resulta complejo, y la resistencia al cambio en dichas entidades no lo facilita. Este artículo explora la entrevista motivacional (EM) como herramienta para la implantación de sistemas de gestión de la calidad (SGC) en las asociaciones de Fibrosis Quística (FQ) de España. Se ha optado por una metodología de enfoque cualitativo, utilizando entrevistas grupales, observación participante, grupos de discusión y análisis documental y bibliográfico en cinco asociaciones, ubicadas en distintas comunidades autónomas, durante un año. Como resultado, se ha observado que la utilización de la EM parece ser útil para favorecer el cambio y lograr el compromiso y la motivación de los equipos de las entidades en la gestión de la calidad. Se pone de manifiesto la figura del Trabajo Social como pieza esencial en el acompañamiento de estos procesos de cambio y mejora de las entidades no lucrativas, así como su papel promotor, fundamental para confirmar la importancia de la gestión de la calidad de forma participativa desde el inicio, posibilitando un diagnóstico y una hoja de ruta a seguir por todos los agentes implicados.

Palabras clave: Gestión de calidad, Trabajo Social, Cultura organizacional, procesos, Entrevista motivacional..

Abstract: Quality management in non-profit organisations dedicated to social action is an essential issue. Certifying quality management processes is complex and resistance to change in organisations does not make it easy. This article explores motivational interviewing (MI) as a tool in the implementation of quality management systems (QMS) in Cystic Fibrosis Associations in Spain (CFE). A qualitative approach methodology has been chosen using group interviews, participant observation, focus group discussions, and documentary and bibliographic analysis in 5 associations over a period of one year located in different autonomous communities. As a result, it has been seen that the use of MS seems to be useful for promoting change and achieving the commitment and motivation of the teams of the organisations for quality management. The Social Worker as an essential piece in accompanying these processes of change and improvement of non-profit organisations is evident, as well as its promoting role is essential to confirm the importance of quality management in a participatory way from the beginning, enabling a diagnosis and a roadmap to be followed by all the agents involved.

Keywords: Quality management, Social Work, Organisational culture, processes, Motivational interviewing..

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, las organizaciones sin ánimo de lucro han experimentado procesos de cambio que han posibilitado mayores impactos y una cultura organizativa renovada. Estas organizaciones han utilizado la gestión de la calidad como una de sus herramientas más importantes para generar mejoras en sus instituciones y adaptarse a las nuevas realidades en las que siguen existiendo grupos vulnerables y se debe seguir promoviendo la equidad social, por la que históricamente ha luchado el Trabajo Social.

La calidad tiene diversas definiciones. Según la American Society for Quality (2024), la calidad se define como las características de un producto o servicio que permiten satisfacer las necesidades de los grupos de interés, así como un servicio que cumple con los requerimientos sin deficiencias.

La cultura de la calidad ha influido en la dirección, estrategia, ejecución y los resultados alcanzados en los respectivos ecosistemas de las entidades a nivel global. Esta cultura en los denominados SGC ha llegado también al Tercer Sector debido a las ventajas que aporta a nivel de impacto y evaluación (Esteban-Romaní y Botija, 2020).

1.1. Gestionar con calidad desde el Trabajo Social

La gestión de la calidad desde la acción social implica que se planifiquen, reflexionen y evalúen programas, servicios y políticas sociales que afectan al bienestar de las personas y las comunidades (Barranco, 2011). Las organizaciones no lucrativas, lejos de percibir los SGC como una amenaza, han comenzado a adoptarlos cada vez más en este contexto. Es la figura del Trabajo Social quien normalmente se responsabiliza de su implementación (Melâo et al., 2018). Esteban-Romaní y Botija (2020) apuestan por su consolidación en entidades no lucrativas, defendiendo que estas herramientas mejoran las intervenciones y responden a una obligación ética. Por lo tanto, el Trabajo Social debe liderar estos procesos de cambio. Barbero (2008) reflexiona que la gestión de la calidad está intrínsecamente relacionada con la gestión de la ética; al incorporar la misión, la visión y los valores, y al hacer que la dirección reflexione sobre ellos, se garantiza que no se pierda el sentido y la razón de ser de la organización. Barriga (2000) conecta la ética a la calidad, considerando la calidez de los servicios. Por su parte, Barranco (2011) menciona que esta exigencia ética no debe buscar únicamente mejorar los servicios, sino, lo más importante, contribuir a la calidad de vida de las personas. Desde este enfoque, las organizaciones sociales pueden potenciar la igualdad de oportunidades y avanzar hacia lo que denomina “calidad integrada”, es decir, la confluencia entre la calidad de vida, la calidad de servicio y la calidad laboral.

En la actualidad, coexisten diversas formas de aplicación de sistemas de gestión de calidad (SGC) a nivel internacional. En el caso de España, hay entidades que han seguido marcos o estándares de referencia, como ISO, EFQM y otros de carácter específico. En las entidades se suele percibir diversos grados de implementación, es decir, conviven entidades que han tenido un gran avance en la implantación de SGC y otras organizaciones no lucrativas que se encuentran en niveles iniciales (Plataforma para la Acción Social, 2015; Melâo, 2018).

Existen varias barreras que pueden ser detonantes de estas dificultades de implantación y consolidación. Entre otras cuestiones, puede deberse al desconocimiento de los SGC, sus potencialidades, su vocabulario o la ausencia de recursos. Otras barreras podrían estar relacionadas con las prioridades políticas o económicas, o incluso al ámbito de actuación. Es habitual que las entidades no lucrativas presenten un mayor temor a estas herramientas de gestión. El temor a la evaluación y la falta de ejemplos de instituciones similares, pueden ser factores influyentes. Por otro lado, factores internos a la organización no lucrativa como son su cultura organizacional, valores, formación y compromiso, pueden marcar la diferencia para avanzar en calidad (Melâo et al., 2018).

Cuando una entidad empieza a gestionar con calidad no siempre lo hace en las mismas condiciones, ni por las mismas motivaciones. Es posible que los miembros de esa entidad no estén en el mismo momento y con la misma motivación para asumir este proceso nuevo de gestión, ese cambio. Pero es evidente que la implantación de un SGC supone que la organización va a tener que asumir un cambio en su manera de gestionar y en su cultura organizativa.

1.2. Procesos de cambio, modelo transteórico para el cambio y entrevista motivacional

Existe literatura significativa en cuanto a las teorías del cambio, aplicables a las organizaciones. Diferentes autores han propuesto modelos para entender y facilitar el cambio. Kurt Lewin (1951), pionero de las teorías del cambio, considera el cambio de comportamiento como el resultado de un conjunto de fuerzas (fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas), dentro de un sistema.

El modelo transteórico para el cambio (MTC) propuesto por James Prochaska y Carlo Diclemente (1993) se desarrolló originalmente en el campo de la salud a nivel individual con temas de adicciones, para comprender el fenómeno del cambio intencional que puede hacer una persona. Estos autores plantean el MTC a través de diferentes estadios, procesos y niveles. Sostienen que para lograr el cambio es necesario conocer el estadio o etapa en que se encuentra la persona, ya que cada etapa tiene unas necesidades propias. Las etapas que señalan serían las siguientes:

- 1. Precontemplación: en esta etapa no hay conciencia de una necesidad de cambio, por lo que resulta fundamental establecer una relación de confianza, pero no es posible plantear un cambio al menos en el futuro inmediato.

- 2. Contemplación: en esta etapa surgen dudas y comienza a desarrollarse la conciencia de la necesidad de cambio en un futuro próximo. Suele haber cierta ambivalencia al valorar los costes en relación con los beneficios de generar un cambio. Una vez resuelta la ambivalencia, se puede avanzar hacia la siguiente etapa o retroceder.

- 3. Preparación: si la ambivalencia se resuelve de manera que permita avanzar en el proceso de cambio, es el momento de preparar un plan de acción, planteando objetivos claros y concretos, reuniendo la información o herramientas necesarias y tomando consciencia de las fortalezas.

- 4. Acción: en esta etapa se desarrolla el plan establecido mediante acciones concretas que harán el cambio visible y proporcionarán indicaciones sobre qué aspectos pueden ser más o menos útiles o exitosos.

- 5. Mantenimiento: una vez logrado el cambio, el desafío es consolidarlo, manteniéndolo en el tiempo y previniendo recaídas.

- 6. Recaídas: es una etapa más, y no una excepción. Comprenderla como parte del proceso de cambio ayuda a retomar la acción y/o mejorar el plan de mantenimiento.

Este modelo se vincula plenamente con la intervención que se realiza desde el Trabajo Social como agentes comprometidos con el cambio. Además, se puede intuir que este proceso de cambio no solo se debería vincular con la persona, sino que también se puede producir con el sistema entendido como unidad. En este sentido, se considera que una entidad sin ánimo de lucro es un conjunto de personas que crean un sistema. Un sistema sobre el que se puede influir, intervenir y modificar. Desde esta perspectiva, los/las trabajadoras sociales que forman parte de las organizaciones no lucrativas, pueden promover cambios para implantar un SGC. Para lograrlo, la entrevista motivacional (EM), puede contribuir al avance de las organizaciones hacia el cambio siguiendo los estadios propuestos en el MTC.

Inicialmente, la EM desarrollada por William Miller y Stephen Rollnick (2002), se aplicó a la intervención con personas y grupos. Por ejemplo, la EM se ha aplicado exitosamente en diferentes ámbitos como las adicciones, problemas de salud de atención primaria relacionados con la nutrición, o con la adherencia a los tratamientos (García, y Morales, 2014).

Laviano (2019) señala que la EM puede facilitar la transición de una motivación extrínseca, que se basa en estímulos o recompensas externas, a una motivación intrínseca, centrada en las necesidades y metas personales. A través de las técnicas de EM, las personas pueden descubrir sus propios elementos o razones motivadoras (Lizarra, 2009) y estructurar la comunicación de manera que les permita lograr el cambio que desean y aún no han conseguido. Miller y Rollnick (2002) presentan la EM como una forma de comunicación colaborativa, centrada en la persona, destinada a fortalecer el compromiso y la motivación para el cambio, evocando y explorando las propias razones para cambiar en un clima de aceptación.

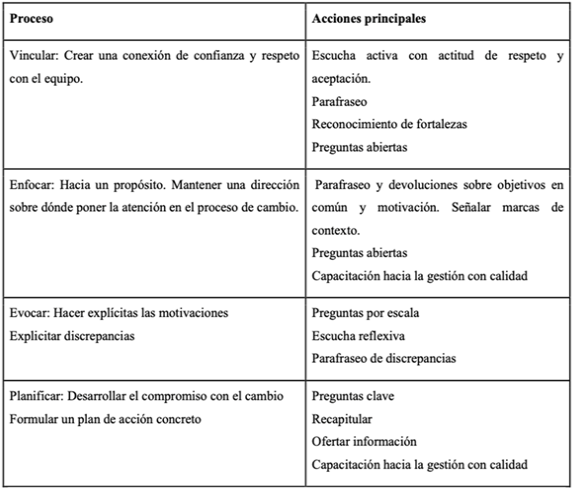

Dependiendo de la etapa identificada, se pueden emplear diferentes herramientas propuestas en EM (Tabla 1). Estas acciones se utilizan de forma flexible, aplicándose a los miembros del equipo y reconociendo que, aunque se plantean de manera lineal, algunas formas de comunicación se emplean independientemente de la etapa alcanzada.

Tabla 1

Desarrollo del enfoque planteado de la EM para las entidades

Fuente: Elaboración propia.

Estos recursos de comunicación que aporta la EM, pueden optimizar la colaboración, identificar el momento idóneo para proponer los cambios en la organización y de esta forma ahorrar esfuerzo, tiempo y recursos (Laviano, 2019). Actualmente, la EM en gestión de equipos tiene poca producción en lo que se refiere a la literatura académica, aunque ya existen comunidades como Motivational Interviewing in Leadership and Organizations que apuestan por introducir la EM en la gestión de los equipos de trabajo.

Existe literatura que habla de los SGC en las entidades y sobre la EM como herramienta para el cambio, pero apenas existen experiencias que combinen ambos aspectos y mucho menos en entidades del Tercer Sector. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, este trabajo surge de la inquietud de valorar la utilidad de la EM para contribuir a un cambio en la cultura organizacional sobre calidad en organizaciones no lucrativas. Para ello, se optó por hacer un estudio sobre esta temática en la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), la cual agrupa y representa a 15 asociaciones sin ánimo de lucro de Fibrosis Quística de las diferentes comunidades autónomas. La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria que representa un grave problema de salud y conlleva importantes grados de discapacidad. En FEFQ, la figura del Trabajo Social desempeña un papel relevante.

Considerando lo dicho hasta el momento, este artículo es novedoso y puede generar propuestas impulsadas desde el Trabajo Social para organizaciones que deseen avanzar en SGC. Desde esta perspectiva, el artículo establece como objetivo explorar la EM como herramienta en la gestión del cambio para la implantación de los SGC en entidades sin ánimo de lucro.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación establece un enfoque cualitativo de carácter exploratorio. Se elige este enfoque porque permite identificar opiniones sobre la gestión de la calidad desde diferentes perspectivas de los agentes clave de las entidades: junta directiva, profesionales y personas usuarias. Además, este enfoque permitirá explorar experiencias y percepciones y comprender el contexto de una manera más holística (Sánchez-Flores, 2019). En concreto para esta investigación, se podrán evaluar acciones y generar teorías para la intervención.

2.1. Muestra

Se optó por una muestra intencional, de carácter no probabilístico. Este tipo de muestra es muy útil cuando el objetivo del estudio es exploratorio y se busca comprender un fenómeno específico. Para ello, la selección de los participantes se realizó mediante expertos que indicaron los criterios a seguir (Wilding et al., 2022). En este caso, los criterios de inclusión para seleccionar las organizaciones fueron:

-

Formar parte de la Federación Española de Fibrosis Quística.

-

Haber implementado un SGC durante al menos dos años. A partir de los dos años, en los SGC se debe proceder a la renovación formal de la certificación.

-

Estar certificados con el Modelo de Gestión de la Excelencia y el Compromiso Social: Modelo Estrellas. Este es el certificado de calidad creado en 2012 por la Fundación Develop, que combina normas como la ISO y la EFQM adaptando las peculiaridades del ámbito de actuación. Se evalúa por estrellas, identificándose: 1 estrella (Equivale al Compromiso hacia la excelencia +200 EFQM) y 2 estrellas (Equivale a la Excelencia Europea 300).

-

Disponer en sus equipos profesionales de al menos un/a trabajador/a social (TS).

-

Mostrar interés en participar en el proceso de investigación.

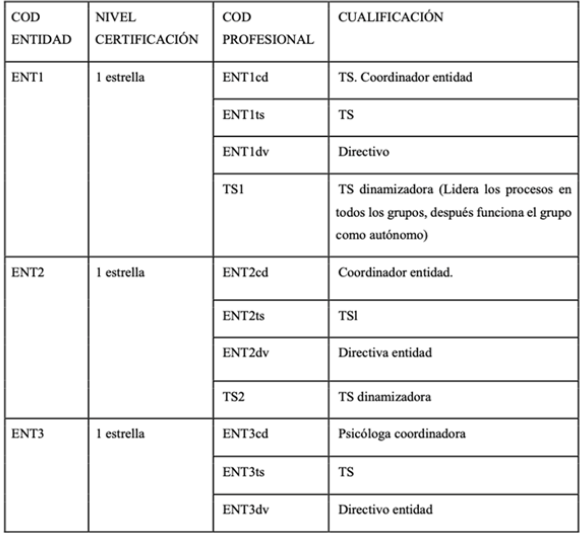

Finalmente, se logró la participación de las siguientes entidades y profesionales (Tabla 2):

Tabla 2. Perfila de entidades participantes

Tabla 2.

Perfila de entidades participantes

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Técnicas e instrumentos

Para alcanzar la propuesta mencionada, y siguiendo el enfoque descrito, se utilizaron diversas técnicas: revisión documental y bibliográfica, entrevistas grupales, observación participante y grupo de discusión.

En primer lugar, para atender al objetivo de diagnosticar la situación en la que se encontraba cada asociación, se realizó una profunda revisión bibliográfica y un análisis documental en el que se revisaron los documentos internos relacionados con los SGC.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas grupales, para ello plantearon veinte sesiones orientadas a la implantación de SGC y seguimiento de los equipos de trabajo. Las sesiones duraron hora y media. Las sesiones constan de dos partes, una primera parte en la que se plantea una entrevista grupal para obtener información cualitativa sobre la percepción y disposición de los miembros de las asociaciones hacia el cambio y la implantación de la gestión de calidad, y una segunda parte más centrada en la capacitación del personal hacia la gestión de calidad, siempre con la narrativa motivacional. Durante las sesiones, se aplican técnicas de la entrevista motivacional tales como el uso de marcas de contexto, la escucha reflexiva, el feedback, la evaluación del estadio del cambio, las preguntas por escala, parafraseo de discrepancias, la ambivalencia, el reconocimiento de fortalezas y el fomento de la autoeficacia.

El proceso de entrevistas grupales constó de dos fases: una inicial destinada al diagnóstico, y otra posterior, realizada al año, como entrevista de seguimiento.

Simultáneamente durante las sesiones se realizó la observación participante. La observación participante ha permitido tener acceso directo al contexto donde se produce la situación y facilitar la comprensión (Abós y Calvera, 2021). Se utilizó una hoja de observación para registrar actitudes individuales, dinámicas grupales, dinámicas de poder, y relaciones. Se registró también el estadio del cambio en el que se encontraba tanto la totalidad del grupo como cada uno de sus integrantes.

Al finalizar todas las 20 sesiones grupales de las cuatro entidades, se estableció un grupo de discusión. El grupo de discusión es una técnica muy útil para la circulación de discursos (Callejo, 2002). Estos grupos de discusión se desarrollaron durante dos horas y contó con los representantes de los grupos de las entidades participantes. Se buscaba obtener retroalimentación sobre la aplicación de la EM en las sesiones, evaluar la satisfacción y generar ideas y recomendaciones prácticas.

2.3. Procedimiento y garantías éticas

La investigación se planteó en cuatro fases, las cuales permitieron recopilar la percepción de los sujetos implicados. Las fases se enumeran a continuación, integrando las técnicas señaladas:

-

Fase 1: Constitución de los equipos motores de las entidades y vinculación

-

Fase 2: Diagnóstico del punto de partida.

-

Fase 3: Preparación para la acción.

-

Fase 4: Acción.

-

Fase 5: Evaluación y propuestas de mejora.

-

Fase 6: Seguimiento a medio plazo.

Se trabajó de manera independiente con cada organización. Las sesiones se realizaron por videoconferencia a través de la herramienta Zoom con cada entidad de manera separada, desde la fase 1 hasta la fase 4. Finalmente, en la fase 5, se generó un grupo de discusión entre las distintas organizaciones participantes para compartir puntos de vista y establecer propuestas de mejora. El desarrollo de la acción no ha sido secuencial ni estanco; se ha transitado por las fases según la necesidad de cada entidad y de las personas implicadas.

La recogida de datos se inició en noviembre de 2020 y concluyó en septiembre de 2021. En enero de 2023, se realizó una entrevista de seguimiento a todas las entidades que forman parte de la Federación Española de Fibrosis Quística.

Los grupos de discusión se grabaron y se transcribieron literalmente de forma naturalista. La hoja de observación se cumplimentó al finalizar cada sesión.

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de la información. Se empleó el programa MAXQDA Versión 11 para Windows para la codificación, ordenación y recuperación de segmentos narrativos.

La propuesta metodológica contó con garantías éticas. Se inició solicitando los permisos correspondientes y se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Federación de FQ. Posteriormente, se recabó información sobre las entidades que cumplían los requisitos para la participación. Se procedió a solicitar una reunión con sus respectivos representantes legales para obtener la autorización y consentimiento informado. Seguidamente, se solicitó de manera individual el consentimiento informado a los integrantes de las respectivas organizaciones. Las personas que cumplían los criterios de inclusión para este estudio recibieron previamente la información necesaria y prestaron consentimiento de participación voluntaria por escrito, de acuerdo con la Declaración de Helsinki (Asamblea Médico Mundial 2013). El procedimiento se realizó garantizando la confidencialidad de la información y el tratamiento reservado con fines de investigación. Se aseguró la anonimización de los participantes mediante códigos neutros. Asimismo, se explicó a los y las participantes la posibilidad de interrumpir o rechazar su contribución en cualquier momento. Desde el comité ético de la Federación Española de Fibrosis Quística se vigiló durante todo el proceso el cumplimiento de las garantías éticas. El proceso fue liderado por una trabajadora social, quien dinamizó y coordinó la participación.

3. RESULTADOS

Los resultados se exponen en fases, para facilitar la lectura y comprensión:

3.1. Fase 1: Constitución de los equipos motores de las entidades y vinculación

El primer paso fue establecer una relación de confianza con los equipos de las entidades participantes, denominándose a sí mismos Comité de Calidad. Se dedicó tiempo a crear un clima de colaboración y respeto desde una actitud de reconocimiento de las propias fortalezas y motivaciones. Para ello se utilizó principalmente la escucha activa, con preguntas abiertas, afirmaciones, reflejos y sumarios. Desde la primera sesión, la trabajadora social dinamizadora estableció marcas de contexto para crear seguridad en el equipo y enfocarlo hacia unos objetivos comunes. A continuación, se presentan algunos ejemplos recuperados del análisis del verbatio. En relación a las marcas de contexto, la trabajadora social dinamizadora aclara:

Nos vamos a ver una vez cada dos meses, con la idea de acompañaros y supervisar todo el proceso hasta la evaluación externa. ¿Os parece una frecuencia adecuada? (TS1)

En el caso de las preguntas abiertas que permiten posicionarse ante la realidad con la que se va a trabajar:

¿De qué manera pensáis que pueden ayudaros estas reuniones? (TS1)

A organizarnos mejor ¿no? (ENT3cd)

Respondía una de las entidades, de esta manera, ellas mismas empezaban a participar en la puesta de objetivos y la fijación de expectativas.

Con la finalidad de apoyar las fortalezas y el sentido de autoeficacia, se utiliza el reconocimiento a través de afirmaciones o reflejos, tal y como se muestra en la recuperación de este segmento:

Sois un equipo en esta Asociación que lleváis muchos años trabajando juntas y juntos. Por mi experiencia con otros equipos sé que si lleváis mucho tiempo ya tendréis estrategias y herramientas para trabajar en un objetivo común. ¿Es así en vuestro caso? (TS2)

Se recogen impresiones de las entidades participantes en la hoja de observación, como: sonrisas de reconocimiento a la fortaleza y asentimientos.

3.2. Fase 2. Diagnóstico del punto de partida

Uno de los puntos clave es identificar en qué momento del cambio se encuentra la entidad y explorar las razones de los miembros del equipo para cambiar o no hacerlo. Una vez creado un clima de cooperación donde cada persona se siente escuchada y tiene libertad para manifestar sus discrepancias, cada miembro puede exponer su punto de partida. El hecho de dar voz a cada uno de los miembros y explicitar las discrepancias tiene un gran efecto sobre el grupo. A partir de la creación de un contexto de seguridad y vinculación que se trabajó durante todas las sesiones, se identificó la etapa del cambio en la que se encontraba la entidad y la predisposición al mismo.

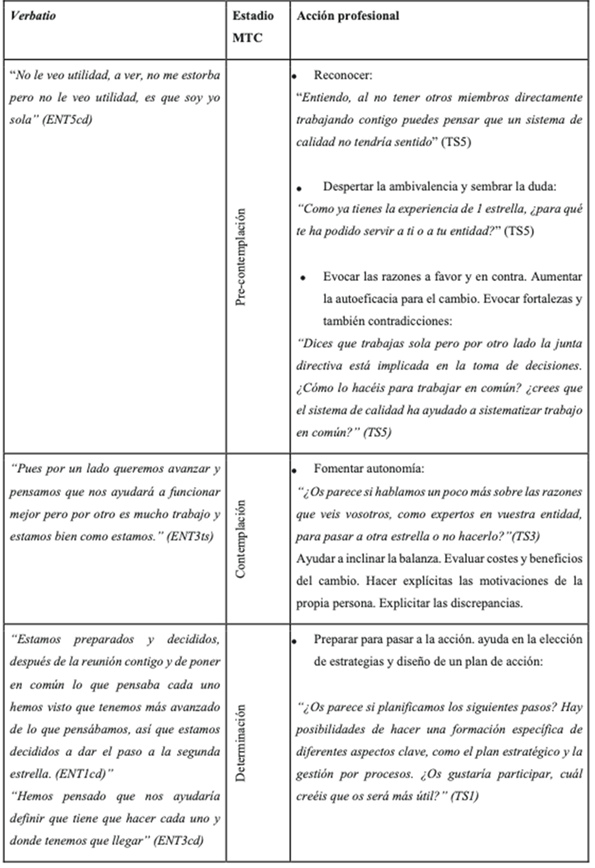

Cabe destacar que no en todas las entidades había consenso entre los miembros, ni estos estaban en el mismo grado de predisposición al cambio. Las narrativas (Tabla 3) permiten identificar el punto de partida. Por ejemplo, en la entidad “ENT1”, dos de los miembros estaban decididos y motivados para mantener el SGC y aumentar en el mismo, mientras que uno se resistía a subir de nivel. Permitir que cada miembro expresara sus razones para cambiar o mantenerse inamovible propició el escenario para superar las resistencias. En la hoja de observación se registró cómo algunos miembros expresaban su preocupación por el aumento de carga de trabajo que implicaría, mientras que otros miembros del equipo propusieron posibles soluciones o reconocieron el esfuerzo que sería necesario.

Utilizando la EM, identificamos distintos estadios del MTC entre las entidades. Según el estadio identificado, se generó una acción específica. A continuación, se plantea un ejemplo de cómo se aplicó la EM (Tabla 3).

Cada entidad pudo exponer sus impresiones, y se les guió teniendo como base la actitud flexible y centrada en la persona de la EM.

3.3. Fase 3: Preparar para la acción

Una vez creada una vinculación con el equipo y enfocados en una tarea común, se inicia el acompañamiento hacia el proceso de cambio, identificando previamente la etapa en la que se encuentra la entidad. Durante este proceso, se han explorado las motivaciones para el cambio, las discrepancias entre los miembros del equipo y se ha brindado apoyo para resolver las ambivalencias. En el análisis de los registros verbales, se identificaron algunas de las técnicas propuestas por la EM, las cuales demostraron ser facilitadoras durante toda la intervención.

Tabla 3

Resumen diagnóstico etapa del cambio y acciones professionales

Fuente: Elaboración propia.

Entre las técnicas facilitadoras se incluyen preguntas por escala, el trabajo con la ambivalencia y favorecer la autoeficacia. Reconocer e intervenir sobre la ambivalencia es uno de los puntos clave. Es habitual dudar entre las razones para cambiar y las razones para no hacerlo, llegando a considerar la necesidad de realizar un cambio al mismo tiempo que se lo rechaza. Los equipos de las entidades de acción social tienden a considerar que la atención directa es prioritaria y que todo lo relacionado con la gestión es secundario. Un miembro de uno de los equipos lo explicaba de esta manera:

No lo tengo claro porque eso me quitará tiempo de otras cosas como atender usuarios, pero por otro lado, pienso que puede ser bueno a largo plazo para estar más organizados… no sé…(ENT3ts).

Se debe ayudar a “librarse” de ese “bloqueo” e inclinar la balanza hacia el objetivo. Para ello se ha empezado con una pregunta de escala a todo el equipo. Las preguntas de escala se suelen usar para que las personas identifiquen algún objetivo que después vaya a ser útil y concreto y escalable. Esta pregunta ha pretendido, además de trabajar la ambivalencia, observar el momento del cambio en que se encuentra la entidad y favorecer que el equipo tome conciencia de su situación, tanto a nivel grupal como individual.

Veamos un ejemplo con la recuperación del segmento sobre ambivalencia de la entidad ENT2

Aquí tenéis una escalera con 10 peldaños, me gustaría que cada una escribiese en el chat (cuando yo diga “ya”) en qué escalón os situarías con respecto a cuánto de útil pensáis que es el sistema de calidad, desde vuestro punto de vista individual y siendo el primer escalón muy poco o nada y el escalón 10 muchísimo. ¿Me explico? (TS2)

- “8”. (ENT2dv)

- “6” (ENT2ts)

-“6” (ENT2cd )

Muy bien, exploremos, ¿ENT2cd, consideras un 6 de utilidad ¿qué tendría que ocurrir, o qué tendría que ser diferente para que puntuaras un 8? (TS2, explorando posibles barreras para el cambio).

Hemos avanzado bastante, pero nos falta… tu ya sabes que la implantación lleva mucho trabajo, pero es verdad que luego facilita, pero… no le podemos dedicar el tiempo que necesitamos, el día a día nos sobrepasa el trabajo, sobre todo analizar resultados, es verdad que hemos incorporado encuestas, pero claro ... luego nos falta sentarnos y reflexionar, para analizar resultados. Para que fuera un 8 tendríamos que poder reunirnos más y reflexionar juntos pero no hay tiempo (ENT2cd)

¿Y tú, ENT2dv?, veo que has puesto un 8. ¿Qué has observado qué te hace poner un 8 y no un 6? (TS2 explorando razones para cambiar)

Porque he sido más optimista, jeje… no a ver, entiendo que sí está sirviendo, entiendo que se están haciendo cosas, pero claro es verdad que no veo tanto el día a día como para valorar el tiempo que le están dedicando y les está faltando (ENT2dv). No he puesto un 6 porque veo que ahora tenemos las funciones de cada uno más claras y todo está mejor repartido, creo que trabajamos mejor de esta manera, eso merece un 8.

Una vez explicitada la ambivalencia se genera una narrativa que favorece la autoeficacia, se les reconocen los logros hasta ahora y se le abre positivamente el camino a que generen sus propias soluciones:

Vale, entonces todos detectáis mejoras en la entidad que merecen la pena y como equipo estáis muy bien ya que estáis todos en el mismo rango por encima del 5, no hay ninguno muy descolgado en cuanto a visión de lo que está pasando. Sí que es verdad que habéis reconocido como obstáculo la falta de tiempo. Entiendo que os gustaría tener más tiempo para analizar mejor los resultados, y esto, ¿veis alguna manera de poder resolverlo? (TS2)

Durante la conversación es fundamental la escucha activa y el feedback. Se devuelven reflexiones de las personas del equipo para comprobar lo que quieren decir y para que lo escuchen sus compañeros/as. Al hacer la devolución en forma de pregunta se evitan resistencias y se fomenta un entorno de aceptación tal y como se recupera la codificación con una de las entidades que expresaba su ambivalencia:

Yo estoy motivada con esto, claro que sí, lo único que no sé si va a ser demasiado trabajo para poco resultado. (ENT3ts)

Entonces ¿por un lado te gustaría dar ese paso, pero por otro te preocupa invertir demasiado trabajo en ello? (TS3)

3.4. Fase 4: Acción

A la vez que se iba explorando la ambivalencia y favoreciendo la autoeficacia, cada entidad decidió su plan de acción con objetivos propios. La narrativa que cada entidad estableció en las primeras sesiones fue muy importante con sus fortalezas actuales y futuras. En esta etapa la motivación es la clave para cualquier proceso de cambio. Se puede decir que es un estado de disponibilidad. Finalmente, todas las entidades decidieron trabajar en los estándares de una Estrella superior a la que tenían de punto de partida. Una de las entidades lo expresaba de esta forma:

La verdad es que sí hemos conseguido cosas. Igual estamos más cerca de la siguiente estrella de lo que pensamos. Si además puedes orientarnos y darnos formación con esto de los mapas de procesos yo creo que sería bueno dar el paso y nos serviría para mejorar el trabajo. (ENT3cd).

Las entrevistas posibilitaron que las entidades tuvieran la motivación necesaria para avanzar e implementar acciones, como la formación. Después de realizar las dos primeras entrevistas grupales a cada entidad, estas recibieron una sesión de formación sobre la gestión por procesos (tema central del SGC). A esta sesión de formación acudieron todas las entidades. La sesión constó de dos partes: una primera de capacitación y una segunda de intercambio de experiencias sobre documentos que debían generar. Estas sesiones se valoraron muy positivamente por todas las entidades participantes.

Una vez finalizadas las seis entrevistas grupales previstas, las entidades se sometieron a la evaluación oficial externa. El 100% consiguió superar la evaluación y obtener el certificado en un nivel superior del que partían, tal y como habían planteado en su plan de acción: cuatro entidades pasaron de 1 a 2 Estrellas y una entidad pasó de 2 a 3 Estrellas.

3.5. Fase 5: Evaluación y propuestas de mejora

Para concluir el proyecto, se llevó a cabo un grupo de discusión con representantes de las personas participantes en las sesiones previas, con el fin de evaluar el proceso de acompañamiento y proponer posibles mejoras o continuidades. Durante el desarrollo de la sesión se destacaron varios aspectos. Por un lado, las personas involucradas en el grupo expresaron satisfacción por haber formado parte del proyecto, especialmente valoraron el feedback proporcionado por personas externas familiarizadas con la entidad, así como el refuerzo positivo y el apoyo recibido. Estos elementos facilitaron la reflexión y contribuyeron al avance en los estadios y en el resultado final de la certificación.

En cuanto a las propuestas de mejora que circulaban en el grupo, hubo consenso en la necesidad de mantener el acompañamiento, aunque de forma menos frecuente y más puntual. También se consideró útil combinar el acompañamiento individual a entidades con sesiones conjuntas de capacitación e intercambio de experiencias.

En conclusión, los equipos participantes se vieron fortalecidos, reconocieron su autoeficacia y lograron alcanzar el objetivo principal del plan de acción.

3.6. Fase 6: Seguimiento a medio plazo

Un año después, se realizó una entrevista de seguimiento con todas las entidades de la Federación de FQ. Se constata que las entidades que participaron en el proyecto mantenían el certificado de calidad y habían realizado mejoras. El resto de entidades de FQE, que no habían participado en el proceso de la EM, no mostraron ningún cambio.

4. DISCUSIÓN

Las organizaciones no lucrativas están formadas por personas con sus propias características y, a su vez, son parte de una comunidad. En consecuencia, estas entidades están sujetas a fuerzas internas y externas (Nave y Correia, 2000). En el avance hacia la gestión de la calidad, diversos factores pueden actuar como facilitadores o limitantes, como el compromiso, la cultura organizacional, la implicación de las personas, los valores, la estrategia y el liderazgo. Se define como el conjunto de patrones y costumbres que presenta una entidad (Limaj y Bernroider, 2019). Las culturas organizacionales rígidas son menos permeables a los cambios y se caracterizan por la estabilidad, la autoridad y el mantenimiento del status quo. Por el contrario, las culturas organizacionales más flexibles se basan en la adaptabilidad, mayor apertura a los cambios, capacidad de aprendizaje, creatividad e innovación (Tadesse y Debela, 2023). En los resultados del estudio, la cultura organizacional ha sido un factor prominente mostrándose flexible y adaptable no solo a la gestión de calidad, como ya se preveía al estar inserta la muestra previamente inserta en la gestión de calidad, sino que además tras la EM desean continuar en el proceso evidenciando que este tipo de intervenciones fomentan la adherencia a los procesos de gestión de calidad.

En el estudio, las entidades participantes manifestaron su interés por atender adecuadamente a las personas usuarias. También mostraron preocupación por establecer procesos que faciliten la toma de decisiones y la planificación estratégica por parte de la Junta Directiva. La cultura organizacional y la estrategia establecida permiten definir objetivos y herramientas para la calidad del servicio. En este caso, todas las entidades participantes ya contaban con un sello de calidad al inicio del proceso de investigación y expresaron el esfuerzo inicial que supone la implementación de SGC. Oliveira et al. (2024) analizan algunas barreras en la gestión de la calidad, como el compromiso de las personas empleadas, las inconsistencias en documentos y procesos, la terminología y aspectos de la cultura organizacional. Las entidades participantes también señalaron la dificultad de seguir mejorando y no estancarse. Inicialmente, surgieron respuestas como: "Estamos bien como estamos" o "no lo tengo claro". En las organizaciones, es habitual dudar entre las razones para cambiar y las razones para no hacerlo, considerando la necesidad de realizar un cambio al mismo tiempo que se lo rechaza. La ambivalencia, es decir, sentir dos emociones contradictorias respecto a algo o alguien, es una experiencia común en los seres humanos (Miller y Rollnick, 2002). Por ello, era necesario delimitar los siguientes pasos para sus respectivas entidades, valorando si mantenerse en el nivel actual de calidad o atreverse a incrementarla y evaluando los beneficios y/o inconvenientes que la gestión de la calidad les aporta.

Para facilitar el cambio, los objetivos deben ser concretos, realistas, escalables, observables e implicar, si es posible, alguna conducta positiva nueva o que ya esté ocurriendo (Escudero, et al., 2008). Al mismo tiempo, se requiere motivación para avanzar en el cambio. Aunque la motivación puede "traerse de casa", también puede adquirirse durante el proceso. Los participantes reflejaron opiniones favorables a seguir avanzando en la gestión de calidad, así como otras relacionadas con el esfuerzo necesario para alcanzar mayores niveles de gestión de calidad.

Pese a las limitaciones individuales, en las organizaciones no lucrativas, suele predominar una cultura que prioriza por encima de otros aspectos, los intereses generales de la organización o del colectivo al que atienden. No obstante, esto no impide que se produzcan dificultades, disparidades o puntos de vista contrarios. En las entidades, el grupo genera influencias muy relevantes que afectan a su dinámica y a cualquier proceso organizacional. Las discrepancias en los grupos, pueden limitar cualquier esfuerzo extra. Por el contrario, un grupo cohesionado y motivado por alcanzar determinados objetivos, puede avanzar con mayor agilidad. En el estudio, se percibieron discrepancias entre los integrantes de cada entidad, incluso diferentes valoraciones de la situación organizacional. Según Lewin (1951), un grupo es mucho más que un conjunto de personas que coinciden en un tiempo y lugar específicos. La interacción entre sus miembros, como ha sido el caso, ha provocado influencias de unos en otros, incluso modificando los objetivos personales por los del grupo. Esto sugiere la necesidad de un impulso por parte de un líder. Estudios como el de Prochaska (1993), señalan que un líder de cambio intencional, que aplica el MTC, puede potenciar la dinámica del cambio organizacional. En el estudio, se partió de un análisis o diagnóstico realizado por las entidades no lucrativas participantes. Esto les permitió identificar en qué etapa del cambio se encontraba la entidad y explorar las razones de los miembros del equipo para cambiar o no hacerlo. Se parte del convencimiento de que intervenir, sin tener en cuenta estos aspectos, suele ser uno de los principales motivos de resistencia, frustración y fracaso.

Según Tadesse y Debela (2024), con el Modelo de Cultura y Eficacia Organizacional, deben considerarse cuatro dimensiones en cuanto a la cultura organizacional: participación, consistencia, adaptabilidad y misión. La participación, vista como la medida en la que los empleados se comprometen y participan en la toma de decisiones. En esta investigación, se ha visto el interés de las entidades participantes en reflexionar durante el proceso. La coherencia se refiere a la alineación y coordinación entre las diferentes partes de la organización. Es decir, en el estudio se ha constatado la presencia de miembros de Junta Directiva, profesionales y personas usuarias que han tratado de aunar esfuerzos y establecer una hoja de ruta a seguir. La adaptabilidad, como la capacidad de la organización de adaptarse a los cambios, también se ha reflejado. Esta adaptabilidad resulta especialmente relevante teniendo en cuenta el contexto cambiante, la regulación y la ausencia de financiación que tienen las entidades no lucrativas. La Plataforma de ONG de Acción Social (2020) resalta que en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, han de tener la capacidad de adaptarse al panorama socioeconómico. Así mismo, consideran que un liderazgo eficiente puede posibilitar la innovación organizacional necesaria para mantener a las organizaciones sin fines de lucro y lograr sus objetivos estatutarios. Por último, la misión contempla la alineación de los servicios con los valores y objetivos de la organización. Para Ramanathan (2020), la Gestión de la Calidad Total (TQM) es una forma de gestionar una organización en la cual, la calidad está en el centro.

Teniendo en cuenta lo anterior, el/la profesional del Trabajo Social que dinamizaba las entidades realizó un esfuerzo para que las entidades pudieran conocer el punto de partida y, a partir de ahí, construir decisiones y generar motivación. Varios estudios señalan la influencia de la motivación en la toma de decisiones (Smeds, Elg y Gremyr, 2023). También, otros autores relacionan el liderazgo y la motivación, la predisposición al cambio, el compromiso, el rendimiento y las emociones (Paiis y Pattiruhu, 2020). En el estudio, se utilizó con las entidades participantes la técnica de la EM.

El principal enfoque de la EM para facilitar el cambio es ayudar a explorar y resolver esta ambivalencia respecto al propio proceso (Rollnick y Miller, 1996). A pesar de que la EM se aplica habitualmente en el tratamiento de situaciones terapéuticas, como adicciones, salud mental, y otras situaciones de violencia y abusos (Ellis et al., 2023), también presenta otras utilidades. Entre ellas, se encuentran las referidas a la formación del alumnado (DeShaw et al., 2021) y a la formación de Trabajo Social (Iachini, Lee, DiNovo, Lutz y Frey, 2018; Hohman y Lee, 2024). Asimismo, también se ha reflejado la aplicación de la EM en las organizaciones, el proceso de mejora en la intervención del Trabajo Social (De la Red y González, 2014) y en lograr cambios vinculados a la adherencia o a la implantación de SGC.

Como expresan DeShaw et al. (2008), la EM considera que la motivación debe surgir de la reflexión, por lo tanto, este será un factor clave durante todo el proceso de intervención y acompañamiento. Precisamente, este trabajo hacia el cambio es el que se ha realizado con las entidades participantes. Se pretende pasar de una motivación extrínseca, que asume la realización de una acción o un cambio en función de un estímulo o recompensa externa, a una motivación intrínseca, que refiere a la realización de una acción investida de sentido, donde se pone en juego el interés y compromiso personal (Ortiz, 2018).

En el estudio, se aprecia cómo el uso de la EM en las entidades participantes permitió resolver la ambivalencia hacia posiciones más favorables al cambio. Estos cambios, que se dieron según las fases del MTC y con la aplicación de las técnicas de la EM, ayudaron a modificar el discurso y los planteamientos respecto a la situación inicial. De hecho, Wood, Ross y Wood (2023) señalan que la EM es una técnica que ayuda a poner atención al lenguaje mientras se debaten los objetivos y comportamientos de cambio. Además, esta técnica permite al trabajador/a social usar técnicas específicas según la etapa de cambio.

La trabajadora social dinamizadora ha aplicado estas etapas y las técnicas específicas, generando un diagnóstico por parte de los participantes y avanzando progresivamente en la toma de conciencia, el cambio y las posibilidades para llevarlo a cabo. Ha guiado a los participantes en la reflexión y la posterior toma de decisiones, favoreciendo que ellos mismos establecieran sus propios objetivos para avanzar en la gestión de calidad de sus entidades.

Los resultados han mostrado la utilidad de la EM y su contribución a la implantación de SGC. Todas las entidades participantes han renovado su compromiso y se encuentran trabajando en la mejora de sus procesos organizativos.

5. CONCLUSIONES

La realización de esta investigación ha permitido dar respuesta al objetivo a explorar, evidenciando el valor de la EM como herramienta en la gestión del cambio para la implantación de SGC, en este caso, en las entidades de Fibrosis Quística.

La EM se muestra como una herramienta poderosa en los procesos de cambio no solo de las personas y grupos, sino también de las entidades que las acogen. La gestión con calidad en las entidades sin ánimo de lucro es una cuestión ineludible no solo por su carácter ético, sino también por su vertiente más pragmática, ya que implica mejoras en los procesos de gestión y en la calidad de las entidades. Este trabajo demuestra que un acompañamiento metodológico basado en la EM, liderado desde la perspectiva del Trabajo Social, puede ser un factor predictor de éxito en estos procesos.

El MTC ha permitido diagnosticar la situación de cada organización en cuanto a gestión de calidad y predisposición para el cambio. Cada entidad, a través de las entrevistas grupales, ha establecido su punto de partida y explorado sus fortalezas. Se ha detectado el momento del cambio en el que se encontraban los equipos y con la EM se ha podido trabajar la ambivalencia, incidir en la motivación y facilitar la capacitación, ingredientes fundamentales para que un equipo pueda superar las barreras en la implantación de un SGC. Todas las entidades mostraron ambivalencia al inicio; sin embargo, tras el uso de la EM y la participación activa en el proceso, optaron por avanzar en gestión de calidad. El personal de Trabajo Social en esta experiencia son profesionales que acompañan a las entidades dedicadas al bienestar, generando preguntas y respuestas que las lleven a investigar, planificar, actuar, cumpliendo así su misión de transformar la sociedad y hacerla más equitativa.

Finalmente, se han propuesto recomendaciones prácticas para la aplicación exitosa de la EM en la gestión del cambio y la mejora en la implantación de SGC en las asociaciones. Se sugiere la incorporación de un dinamizador externo al equipo y establecer un seguimiento continuado hasta que el proceso se integre totalmente en la organización. Posteriormente, se puede continuar adaptando la metodología internamente, sin abandonar la retroalimentación de personas externas en momentos puntuales.

Este estudio abre múltiples caminos para seguir profundizando, tanto en la investigación como en la intervención. Sin embargo, también se reconocen sus limitaciones, al tratarse de un estudio exploratorio centrado en una tipología muy concreta de entidades. En este sentido, sería oportuno explorar la utilidad de la EM en entidades no certificadas o sin compromiso con la gestión de calidad, así como en entidades del Tercer Sector de Acción Social de otros sectores, características y tamaños.

Este trabajo contribuye a la literatura científica y académica de varias maneras. Por un lado, destaca la necesidad de gestionar con calidad desde el Tercer Sector de Acción Social y por otro, propone herramientas y metodologías, señalando como esencial que estos procesos se impulsen de la mano de las propias profesionales del bienestar social.

Consideramos que este trabajo puede contribuir significativamente al campo de la discapacidad, proporcionando una perspectiva innovadora sobre cómo las herramientas motivacionales pueden integrarse en la gestión de calidad en organizaciones sin ánimo de lucro, tan habituales en el ámbito de la discapacidad.

6. REFERENCIAS

Abós, S. C., y Calvera, E. A. (2021). La Observación Participante en escenarios abiertos como técnica de aprendizaje de contenidos interculturales. Paraninfo Digital.

Asamblea Médico Mundial (2013). Declaración de Helsinki. Principio ético para las investigaciones médicas en seres humanos. https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/

ASQ (2024). Quality Glosary. https://asq.org/quality-resources/quality-glossary

Barbero, I. (2008). Sistemas de gestión de la calidad en el Tercer Sector de la acción social: Situación actual y propuestas de futuro. Zerbitzuan, 43, 7-18. https://doi.org/10.5569/1134-7147

Barranco, C. (2011). Buenas prácticas de calidad y trabajo social. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 18, 57-74. https://doi.org/10.14198/ALTERN2011.18.03

Barriga, L. (2000). Calidad en los Servicios Sociales: reflexiones sobre la Calidez. Servicios Sociales y Política Social, 49, 31-62.

De la Red, N. y González, G. (2012). La investigación en el proceso de mejora de la intervención en trabajo social. Servicios Sociales y Política Social, 100, 113-125

DeShaw, K. J., Ellingson, L. D., Lansing, J. E., Perez, M. L., Wolff, M. & Welk, G. J. (2022). Process and impact evaluation of a practicum in motivational interviewing. International Journal of Health Promotion and Education, 62 (3), 171-181. https://doi.org/10.1080/14635240.2022.2042356

Ellis, A. E., Martino, S., Simiola, V., Bellamy, C., O’Connell, M. & Cook, J. M. (2023). Training Male Sexual Abuse Survivors as Peer Leaders to Deliver Motivational Interviewing and Trauma-Informed Affirmative Care. Journal of Child Sexual Abuse, 32(4), 494–512. https://doi.org/10.1080/10538712.2023.2203691

Esteban-Romaní, L. y Botija, M. (2020). Gestión de calidad en asociaciones de pacientes. Diagnóstico en la Federación Española de Fibrosis Quística. Trabajo Social Global-Global Social Work, 10 (1), 201-223.

García, I. y Morales, V. (2014). Eficacia de la entrevista motivacional para promover la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Universitas Psychologica, 14(2), 511-522. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64747729009.

Hohman, M. & Lee, A. (2024). The use of motivational interviewing in field instruction. Social Work Education, 43(2), 249–260. https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2082401

Iachini, A. L., Lee, J., DiNovo, R., Lutz, A. & Frey, A. J. (2018). Integrating Motivational Interviewing Into Social Work Education: A Practical Example. Journal of Social Work Education, 54(1), 103–S112. https://doi.org/10.1080/10437797.2018.1434433

Laviano, L. (2019). Entrevista motivacional y gestión del cambio organizacional: aportes para una articulación necesaria. Trabajo final de grado. Montevideo: Universidad de la República. Uruguay. Facultad de Psicología. https://hdl.handle.net/20.500.12008/22753

Lewin, K. (1951). Theory. Social Science. New York. Harper and Row.

Lizarraga, S. (2009). Entrevista motivacional. Anales, 24 (2), 43-53.

Melao, N. F., Amorin, M., Marimon, F. and Alegre, I. (2018). Quality management systems in European social service organizations: A survey of EQUASS Assurance pioneer adopters. International Journal of Quality & Reliability Management, 35 (2). 354-372. https://doi.org/10.1108/IJQRM-10-2016-0187.

Miller, W.R., Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: preparing people for change. Guilford press. New York.

Oliveira Júnior, G. C., Sigahi, T. F. A. C., Rampasso, I. S., Zanon, L. G., Pinto, J. de S., Leal Filho, W., Anholon, R. (2024). Integrated management systems: Barrier assessment through Grey Incidence Analysis and contributions to quality management. Quality Management Journal, 31(2), 102–116. https://doi.org/10.1080/10686967.2024.2317474

Ortiz, L. (2018). Entrevista Motivacional. Taller: Diálogos entre la Entrevista Motivacional y la Gestión del Cambio en las Organizaciones. Facultad de Psicología, UdelaR. Montevideo

Plataforma ONG de Acción Social (2020). El Tercer Sector en España. Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico. https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf

Prochaska, J.O. y Prochaska, J.M. (1993). Modelo transteórico de cambio de conductas adictivas. En Casas, M. y Gossop M. (Eds.) Recaída y prevención de recaídas. Tratamientos psicológicos en drogodependencias (191-222). Barcelona. Ediciones de Neurociencias. Citrán. FISP.

Ramanathan, N. (2020). Embedding sustainability concerns into quality assurance. Total Quality Management & Business Excellence, 36 (3-4), 249- 263. https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1858712

Sánchez Flores, F. A. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. Revista digital de investigación en docencia universitaria, 13(1), 102-122.

Smeds, M., Martin, J., Elg, M. & Gremyr, I. (2023). Why won’t you leave the process alone? Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering. Total Quality Management & Business Excellence, 34(5–6), 791–805. https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2112514.

Tadesse Bogale, A. & Debela, K. L. (2024) Organizational culture: a systematic review. Cogent Business & Management, 11(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2340129

Wilding, S., O’Connor, D. B., Ferguson, E., Wetherall, K.,Cleare, S., O’Carroll, R. E., Robb, K. A. & O’Connor, R. (2022). Information seeking, mental health and loneliness: Longitudinal analyses of adults in the UK COVID-19 mental health and wellbeing study, Psyquiatry Research, 317, 114876. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114876

Wood, A. R., Ross,L. & Wood, R. J. (2023). Motivational Interviewing and Chronic Care Management Using the Transtheoretical Model of Change. Health & Social Work, 48 (4), 271–276, https://doi.org/10.1093/hsw/hlad020

Información adicional

redalyc-journal-id: 6721