Artículos

La percepción de apoyo social de madres migrantes monoparentales latinoamericanas en Canarias

The perception of Social Support of Latin American Single-Parent Migrant Mothers in the Canary Islands

La percepción de apoyo social de madres migrantes monoparentales latinoamericanas en Canarias

Ehquidad: La Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, núm. 24, pp. 11-46, 2025

Asociación Internacional de Ciencias Sociales y Trabajo Social

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 25 Septiembre 2024

Revisado: 15 Noviembre 2024

Aprobación: 05 Diciembre 2024

Publicación: 18 Marzo 2025

Resumen: El objetivo del estudio es conocer la percepción de apoyo social de madres monoparentales latinoamericanas en Canarias, identificando las fortalezas y debilidades de los sistemas de apoyo formal y de las redes de apoyo informal. A través de una metodología cualitativa se realizaron 3 entrevistas grupales donde participaron 10 madres. Las entrevistas fueron transcritas y analizadas con el software ATLAS ti 22 y los datos se agruparon en dos grandes constructos sistemas de apoyo formal y redes de apoyo informal con varios temas y subtemas en ellos. Del análisis del discurso en relación con el apoyo formal las madres expresaban necesidades de apoyo a la conciliación laboral, familiar y personal, de asesoría jurídica centrada en extranjería y facilidades de acceso al mercado laboral, enfatizando la escasa atención de los servicios sociales. Por otra parte, destacan positivamente la calidad de atención prestada por el resto de los agentes del sistema de apoyo formal. Respecto al apoyo informal se resalta la relevancia de la familia, las amistades y el vecindario para favorecer su bienestar y el de sus hijos e hijas. Se detectan carencias en los sistemas de apoyo formal, que tendrían que ser subsanados, y la necesidad de seguir promocionando las redes de apoyo informal. Se destaca el papel de la comunidad como herramienta inclusiva para el bienestar estas madres monoparentales destacando el papel del Trabajo Social.

Palabras clave: Apoyo social, Monoparentalidad, Migración, Inclusión, Bienestar.

Abstract: This study aims to analyze how single Latin American mothers perceive social support in the Canary Islands, and to pinpoint the strengths and weaknesses of formal support systems and informal support networks. A qualitative methodology was employed to conduct three group interviews with the participation of ten mothers. The interviews were transcribed and analyzed using ATLAS. ti 22 software, with the data grouped into two major constructs: formal support systems and informal support networks, each containing various themes and subthemes. The discourse analysis regarding formal support revealed that the mothers expressed a need for assistance with work-life balance, legal advice focused on migration issues and access to the labor market, emphasizing the limited attention provided by social services. In contrast, they emphasized the high quality of care provided by other agents in the formal support system. The importance of familial assistance, friendships, and neighborhood relationships in informal support is highlighted. The study highlights the importance of strengthening formal support systems and promoting informal support networks. The community's importance is brought into focus as an inclusive resource for the well-being of these single mothers, particularly with regard to the role of Social Work.

Keywords: Social Support, Single-parent, Migration, Inclusion, Welfare.

1. INTRODUCCIÓN

El apoyo social es uno de los factores fundamentales que determinan el impacto de la migración de las personas hacia un nuevo contexto. En este sentido la escasez de apoyos formales e informales puede repercutir en el bienestar de las personas migrantes y más en aquellas que migran con hijos e hijas a cargo, pudiendo ocasionar esto efectos negativos al ejercicio de la parentalidad sobre todo para madres que encabezan en solitario la estructura familiar y proyecto migratorio (Aranda y Pando, 2013; Canales et al., 2019; Gutiérrez-Rodríguez et al., 2022, Gutiérrez-Rodríguez et al., 2024).

La percepción de apoyo social de madres monoparentales latinoamericanas en Canarias constituye un tema escasamente investigado. Hasta el momento se han realizado estudios que han supuesto aproximaciones parciales al tema, tratados de manera particular, pero nunca en su conjunto. La importancia de ahondar en el tema reside en la necesidad de contar con evidencias científicas que profundicen en conocer los obstaculizadores y factores de protección que se encuentran las madres monoparentales tras experimentar un proceso migratorio.

Para poder dar respuesta a los objetivos del estudio, la investigación se ha realizado bajo la consideración de quienes viven dicha realidad profundizando en la situación de madres monoparentales con hijos/as a cargo en Canarias. Concretamente se ha realizado una aproximación teórica a los conceptos esenciales para la comprensión del objeto de estudio, el planteamiento de objetivos, la metodología, la exposición de resultados, su posterior discusión y la extracción de conclusiones. De esta manera este estudio ofrece evidencias científicas que puedan ser de ayuda para la promoción de políticas públicas y mejoras de la intervención social con el fin de proporcionar mayor bienestar social a las madres migrantes monoparentales y en consecuencia a sus hijos e hijas.

Las familias encabezadas por mujeres tienen mayor riesgo de sufrir situaciones de vulnerabilidad y exclusión social tras experimentar un proceso migratorio (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2024). La interseccionalidad de ser mujer, migrante y madre monoparental, parece configurarse como un escenario poco favorecedor para establecer una estrategia de hogar, viviendo a su vez proyectos migratorios y lo que retos que conllevan, presentando desafíos para ejercicio de la parentalidad en el nuevo contexto (Alcalde, 2009; Crafter et al., 2019; Martínez y García, 2018).

Durante las últimas décadas de este siglo, Europa se ha convertido en una de las principales áreas receptoras de un flujo migratorio de rápido e intenso crecimiento, especialmente de origen latinoamericano (INE, 2022; Portal de datos sobre migración, 2021). Algunas de las razones atribuidas al retorno o nuevo proyecto migratorio de las personas migrantes es la búsqueda de oportunidades laborales, educativas y una mejor calidad de vida y el mayor factor impulsor se le atribuye a la inestabilidad política y económica de los países de origen y también al endurecimiento de la política migratoria estadounidense y la creciente demanda de mano de obra en Europa (Sotomayor et al., 2019; Suárez, 2008). Todo esto ha configurado al continente europeo como la opción preferente de los flujos migratorios latinoamericanos (Aruj, 2008; Bayona et al., 2018). En relación con España ha sido un destino destacado dentro de este escenario continental, considerándose el receptor europeo más importante de migración latinoamericana. Este contexto de creciente volumen se justifica en los lazos históricos y sociales forjados por la emigración española en siglos anteriores a estos países (Bayona et al., 2018; García et al., 2009). El hecho de que pueda hablarse de una migración latinoamericana feminizada se debe, tal y como exponen Martínez (2007) y Oso y Martínez (2017), a la motivación laboral y al tipo de demanda de trabajo de España relacionada con el cuidado (Roca, 2018). La apuesta de proyectos migratorios supuestamente exitosos reside en mujeres migrantes, dadas las facilidades de inserción laboral al mercado de trabajo. Sin embargo, pese a que estas condiciones puedan parecer favorecedoras para las experiencias de mujeres migrantes, las desigualdades entre colectivos y las estructuras de subordinación junto a otros factores convierten la percepción del proyecto migratorio en una misión compleja para las mujeres (Martínez, 2007; Oso y Martínez, 2017).

La situación geográfica del archipiélago canario y las crisis cíclicas de la economía canaria provocaron que gran cantidad de personas, desde la última mitad del S. XVIII, XIX y hasta avanzada la primera mitad del S.XX, emprendieran proyectos migratorios, fundamentalmente a Cuba y Venezuela (Hernández, 2007). Con posterioridad, los cambios experimentados en Latinoamérica debido a situaciones de inestabilidad económica, social y política ha hecho que Canarias se haya convertido en el principal receptor de población latinoamericana en España. A partir de los 2000, el boom turístico e inmobiliario, la migración masiva consecuencia de la suma de los/las “nómadas digitales”, migrantes africanos/as que se establecen en las islas, víctimas del embudo migratorio, y migrantes retornados/as, descendientes de primera y segunda generación de canarios/as en Latinoamérica han configurado a Canarias como el destino migratorio por excelencia (ISTAC, 2022; Suárez, 2021).

La afinidad cultural, lingüística, las raíces familiares y la demanda de trabajos relacionados con servicios domésticos y de cuidado a personas a mayores han llevado a muchas mujeres latinoamericanas a emprender proyectos migratorios, incluso solas y a cargo de menores (Martínez, 2007; Oso y Martínez, 2017). Por ello, este estudio es novedoso, porque da respuesta al vacío existente en la literatura científica sobre la percepción de apoyo social que tienen las madres monoparentales migrantes en Canarias de procedencia latinoamericana y que representan un alto porcentaje de las cifras migratorias de esta comunidad autónoma, siendo este estudio una de las primeras evidencias científicas que aborden dicha cuestión. Además, debe destacarse las dificultades añadidas que derivan del hecho de emprender un proyecto migratorio con un solo/a progenitor/a encabezando la familia. Actualmente, el crecimiento de las familias monoparentales forma parte de realidad social (Giraldes et al.,1998). Se entiende por familia monoparental aquella agrupación familiar y unidad de convivencia formada por un/a solo/a progenitor/a, común y mayoritariamente encabezado por mujeres, con hijos/as económicamente dependientes, esto implica que la responsabilidad de las circunstancias económicas, de la educación y del cuidado recae exclusivamente en uno/a de los/as progenitores/as (Giraldes et al.,1998) tal y como se define en la Ley 3/2023, de 7 de marzo, de familias monoparentales en La Rioja.

Pese a su escaso estudio, existen algunas evidencias científicas sobre la relación entre el hecho de la pobreza, la monoparentalidad y las familias migrantes, siendo por tanto necesario conocer la relevancia del apoyo social para las madres migrantes monoparentales. En específico, las familias migrantes latinoamericanas encabezadas por mujeres en España están más expuestas a vivir situaciones de alta vulnerabilidad social y precariedad económica, condenándolas a una vivencia de exclusión social (Alcalde-Campos y Pávez, 2013; Assiego y Ubrich, 2015; Moreno y Dueñas, 2019). Por esta razón, también los niños y las niñas sufren las consecuencias a nivel educativo y social de esta intersección de dificultades (Alcalde-Campos y Pávez, 2013; Assiego y Ubrich, 2015). Debido a que la monoparentalidad no es un hecho aislado, desde diferentes instituciones, se ha ido legislando a diferentes niveles sobre la protección a las familias monoparentales. Principalmente Europa es la impulsora de un reconocimiento distintivo a esta estructura familiar. La legislación española también declara intenciones de protección por parte de los poderes públicos, así figuran en la Constitución Española y en la Ley del Matrimonio (30/1981), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, legislación específica que emana de las competencia autonómicas de La Rioja y, en el caso de Canarias, se menciona su creciente presencia en la Ley de Servicios Sociales de Canarias 16/2019 pero no legisla nada en específico sobre ello.

Desde el INE (2021) se considera necesario, para establecer una fotografía realista sobre la incidencia de este tipo de familias en el escenario demográfico actual, exponer algunos datos mediante la Encuesta Continua de Hogares [ECH] en España, que revelan que, en el año 2020, respecto a 2019, el número de hogares monoparentales aumentó un 3%. También, estos estaban mayoritariamente integrados por madres con hijo/a, de hecho, representaban el 81,4% del total. Por tanto, las agrupaciones familiares encabezadas por un solo progenitor/a son un modelo de familia feminizada. Lo cual conlleva a considerar la necesidad desarrollar estudios como el presente, para conocer la percepción de apoyo social de las familias monoparentales tras experimentar un proceso migratorio hacia un nuevo contexto.

El apoyo social, como término, hace referencia a la función de la potencial ayuda y/o soporte que una persona recibe de su entorno social (Cochran and Walker, 2005, Geens and Vandenbroeck, 2014), se establece como uno de los principales factores protectores de la parentalidad y se trata de un pilar fundamental que determina el desarrollo y el éxito de los procesos migratorios en la adaptación al nuevo contexto (Canales et al., 2019). Con relación a la tipología de apoyos sociales que existen, se puede clasificar en dos tipos: formal e informal (Aranda y Pando, 2013). El apoyo social formal se refiere a aquel que se obtiene de instituciones o estructuras organizadas, como el gobierno, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud, de la educación, servicios sociales, etcétera. Este tipo de apoyo suele ser planificado y es centrado en colectivos (Gracia y Murillo, 1996). Suele proporcionar asesoramiento, acceso a información y servicios, actividades de ocio y culturales para la integración social de esas familias, políticas de apoyo a la migración, programas de formación y empleo, facilidades para la conciliación familiar, asesoramiento jurídico, recursos alojativos temporales, apoyo a la prevención de la exclusión educativa de los/las menores, etcétera (Gracia y Murillo, 1996; Hernández-Plaza et al.,2006). Por ello, el apoyo formal se constituye como elemento esencial para las familias en el nuevo contexto, sin el cual, junto a todas las barreras ya expuestas, se condenaría a este tipo de familias a sufrir experiencias vitales de vulnerabilidad y exclusión social (Zúñiga, 2005; Alemán, 2011). Además, todas las instituciones y entidades que lo forman tienen como deber establecer directrices y promocionar acciones protectoras y de apoyo, puesto que su formalidad es la que implica la adjudicación de dichas obligaciones.

Por las características históricas que unen a Canarias con Latinoamérica, puede considerarse que el apoyo social informal es un aspecto que valoran las personas que deciden migrar a esta área (Ascanio, 2007; Peñas et al., 2019). Este tipo de apoyo es aquel que se recibe de personas cercanas como familiares, amistades y vecinos/as. Suele incluir ayuda práctica, como ofrecer transporte o ayuda en tareas domésticas, ayuda emocional, acogida alojativa temporal, información y experiencias sobre recursos etcétera (Gracia y Murillo, 1996). Además, suele ser el mejor valorado por quienes lo perciben (Martínez et al., 1999; Peñas et al., 2019).

En el caso de madres monoparentales migrantes en España, las dificultades relacionadas con la provisión de medios de vida y subsistencia, con las vías de regularización de su situación administrativa, incertidumbre por la formación acreditada en el país de origen y la homologada en el país de destino y las dificultades que suponen encabezar en solitario una familia en un nuevo contexto, engloban factores de riesgo que pueden limitar la decisión de migrar. Sin embargo, la afinidad lingüística y cultural, las experiencias previas de migrantes familiares o amigos/as, la noción de la gratuidad de acceso a servicios básicos como educación y sanidad, la creencia de apoyo de Servicios Sociales, los convenios internacionales de España con sus países, la protección a los/las menores, la protección al extranjero de generaciones de españoles/as retornados/as se conforman como el principal elemento por el que las mujeres latinoamericanas escogen a España como país de destino. Es decir, la decisión se ve influenciada, en muchos casos, por el apoyo social con el que contarán en el país de destino (Alcalde-Campos, 2013; Alcalde-Campos y Pávez, 2013; Peñas et al., 2019).

Asimismo, cuando hay carencia de apoyo informal se hace más evidente la escasez e ineficiencia del apoyo social formal, exponiendo así a las familias migrantes latinoamericanas ante las barreras sociales, administrativas y económicas. Las consecuencias de la falta de apoyo social en el bienestar familiar son devastadoras. La dificultad añadida de encabezar un proyecto migratorio en solitario como figura parental (Zúñiga, 2005), con menores a cargo que van creciendo y enfrentándose a distintas etapas evolutivas en un entorno nuevo, son dificultades anexas que se configuran como un factor de riesgo que debe ser respondido por una red de apoyo social fuerte y activa (Álvarez et al., 2021; Gutiérrez-Rodríguez et al., 2022).

En esta línea, otro término importante para este estudio es el apoyo social percibido, el cual se refiere a la percepción de una persona sobre la cantidad y calidad del apoyo social que recibe (Barrón y Chacón, 1992). Este es fundamental para la mejora de la actuación de las redes de apoyo, puesto que evidencia sus fortalezas y debilidades. En definitiva, la prosperidad del bienestar de la familia migrante monoparental depende, en gran medida, de la fuerza de la red de apoyo.

Partiendo de que el contexto cultural y el apoyo social tienen una influencia recíproca, se entiende que los enfoques que se empleen deben reconocer esta diversidad. Por ello, en base a los principios básicos y generales expuestos en El Código Deontológico del Trabajo Social (2014) surge un modelo de intervención conocido como “modelo transcultural”, basado en el conocimiento de las características culturales, herramientas y competencias interculturales útiles en la relación de intervención con personas migrantes. Esta perspectiva profesional se basa en el pensamiento desde el otro, desde su cultura, creencias y valores, es decir, su identidad cultural. Con la intención de facilitar la interpretación de los problemas, respetando su realidad. Constituido por etapas, cada una de ellas plasma la importancia del conocimiento de la misma profesional, de la persona migrante y la creación de una vía de gestión de esos conflictos de valores culturales. De esta manera, la capacidad de emplear lo adquirido por el aprendizaje de esta visión, la actuación profesional, y la adquisición de competencias de escucha y atención centrada en diferentes realidades, se adoptaría un posición favorable para lograr una atención óptima, con perspectiva de Derechos Humanos, hacia las personas migrantes, además de aportar claridad y seguridad en la intervención a las propias profesionales (Cohen-Emerique, 2013; Consejo General del Trabajo Social [CGTS], 2014; Di Rosa, 2017; Martín, 2007).

Por todo ello, el objetivo general del estudio es conocer la percepción de apoyo social de madres migrantes monoparentales latinoamericanas en Canarias. Concretamente se pretende identificar las fortalezas y debilidades del apoyo formal e informal de las madres migrantes latinoamericanas residentes en Canarias.

2. MÉTODO

Para esta investigación se ha utilizado un método de corte cualitativo con la finalidad de conocer la percepción de apoyo social de madres monoparentales latinoamericanas en Canarias. La idoneidad del empleo de esta metodología se debe al fundamento exploratorio de la propia investigación, cuyo interés es la interpretación de los temas tratados en las entrevistas grupales, comprendiendo las vivencias desde una óptica a través de la que los discursos son la riqueza y base de la investigación. Conociendo a través de la vivencia de las protagonistas, en este caso madres monoparentales latinoamericanas su percepción de apoyo en Canarias tras experimentar un proceso migratorio (Denzin y Lincoln, 2005; Ruiz-Olabuénaga, 2003; Strauss y Corbin, 1998; Valles, 1997).

2.1. PARTICIPANTES

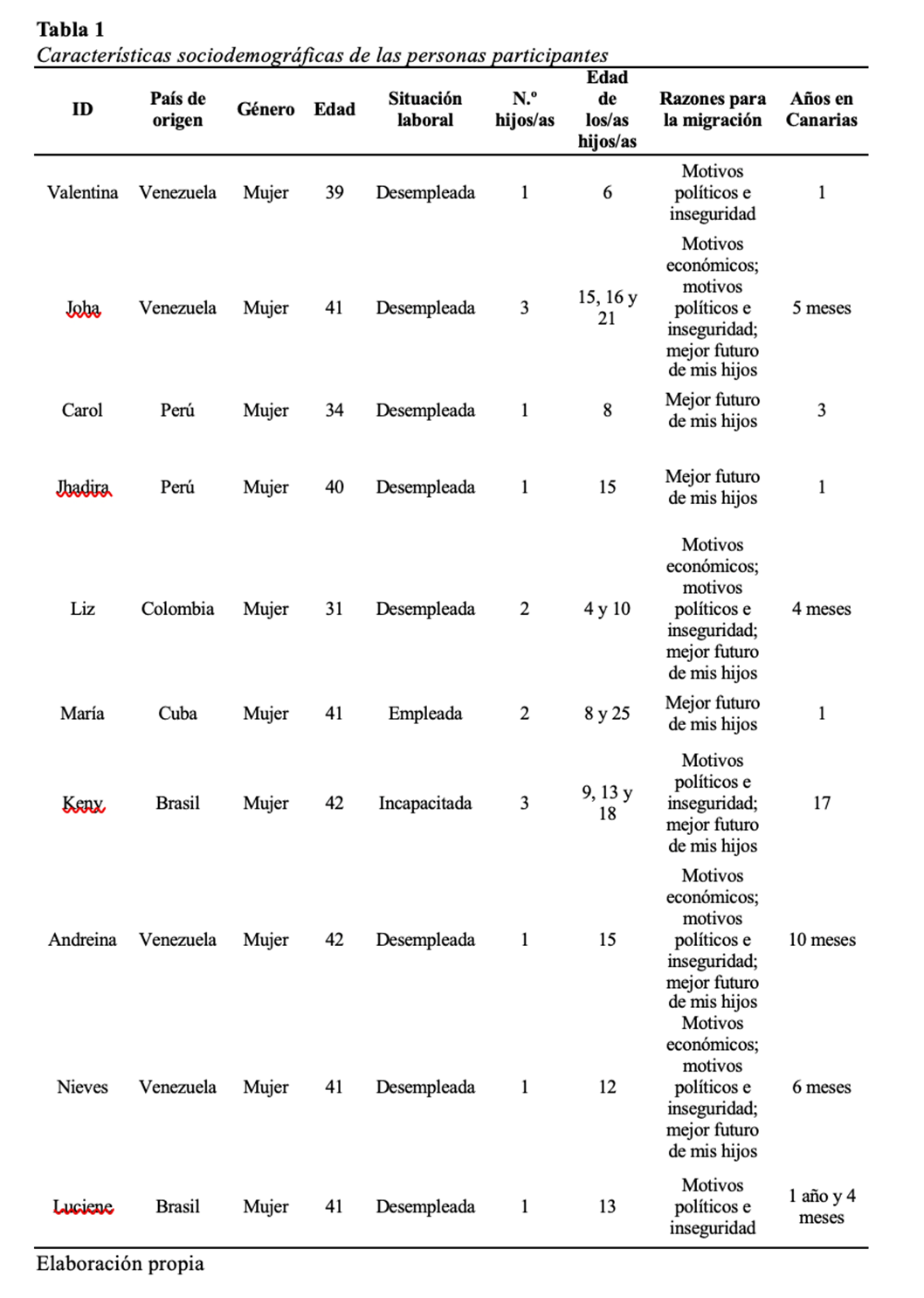

La muestra se compone de 10 madres monoparentales latinoamericanas migrantes con hijos/as menores de edad a cargo residiendo con ellas en Canarias. Todas ellas son usuarias de servicios comunitarios por su situación de vulnerabilidad y/o situación de exclusión social. Para su selección, se empleó un muestreo intencional, localizando y contactando, vía telefónica, a las participantes a través de servicios de atención a personas en situación de vulnerabilidad, gracias a la colaboración de una ONG y una fundación que facilitaron la búsqueda de la muestra. Respecto a las características sociodemográficas de las participantes, la media de edad es de 39 años. Sus países de procedencia son Venezuela (n=4), Perú (n=3), Colombia (n=1), Cuba (n=1) y Brasil (n=2). Con relación a su situación laboral, mayoritariamente se encontraban en situación de desempleo (80%). Las otras dos participantes, una, estaba empleada, y la otra, en situación de incapacidad. La media del número de hijos/as por participante es de 1,6. Por último, la media de años vividos en Canarias se encuentra en 2,64 años, es decir, dos años y medio. Cabe destacar que el tamaño reducido de esta muestra de investigación no infiere en su representatividad ya que como Young y Casey (2018) resaltan, los hallazgos extraídos de muestras pequeñas en investigaciones cualitativas resultan ser igual de significativos, puesto que, durante su codificación en comparación con grandes muestras, se descubre que ya en las muestras reducidas aparecen la mayoría de los códigos y constructos relevantes en relación con el tema de estudio.

Tabla 1

Características sociodemográficas de las personas participantes

Fuente: Elaboraciión propia.

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se realizaron tres entrevistas grupales de forma presencial: la entrevista grupal 1, estaba formada por tres participantes, la entrevista grupal 2 por cuatro participantes y la entrevista grupal 3 por tres participantes. Las entrevistas se establecieron sobre dos bloques temáticos: la percepción de apoyo social informal y la percepción de apoyo social formal. Las categorías de interés en cada una de ellas, de acuerdo con sus agentes, se formularon alrededor de la presencia o ausencia del apoyo de dichos agentes, satisfacción con el apoyo proporcionado y tipología de apoyo. Por último, se posibilitó un espacio final de expresión libre sobre las necesidades de apoyo para su bienestar al comienzo y durante su proyecto migratorio. La duración media de las entrevistas fue de una hora, siendo grabadas, con autorización de las participantes, ya que debían firmar un consentimiento informado donde se explicaba la finalidad del estudio y su anonimato, enfatizando que se llevaba a cabo para fines académicos y de investigación. Cada madre participante se asignó un nombre inventado que es el utilizado en las entrevistas. Tras esto, se transcribieron las entrevistas, se codificaron y se interpretaron los aspectos más relevantes del discurso de las participantes.

2.3. PROCEDIMIENTO

Previo al comienzo de las entrevistas grupales se dio la bienvenida a las participantes, y se expuso de forma oral y escrita los objetivos de la investigación en desarrollo. Acto seguido, las participantes firmaron el consentimiento informado para su participación y un documento en el que rellenaron sus datos personales y características sociodemográficas. Tras finalizar este proceso inicial, se procedió a explicar cómo se llevaría a cabo la sesión. Con la aprobación de todas las participantes, dieron comienzo las entrevistas grupales y se grabó el audio desde dos dispositivos diferentes. Luego, las transcripciones de las grabaciones se fueron agrupando en ideas o cuestiones que hacían alusión a un mismo tema que con el programa Atlas Ti, versión 22, se distribuyeron en los diferentes temas emergentes. Tras esto, se desarrollaron los resultados y la discusión del estudio.

3. RESULTADOS

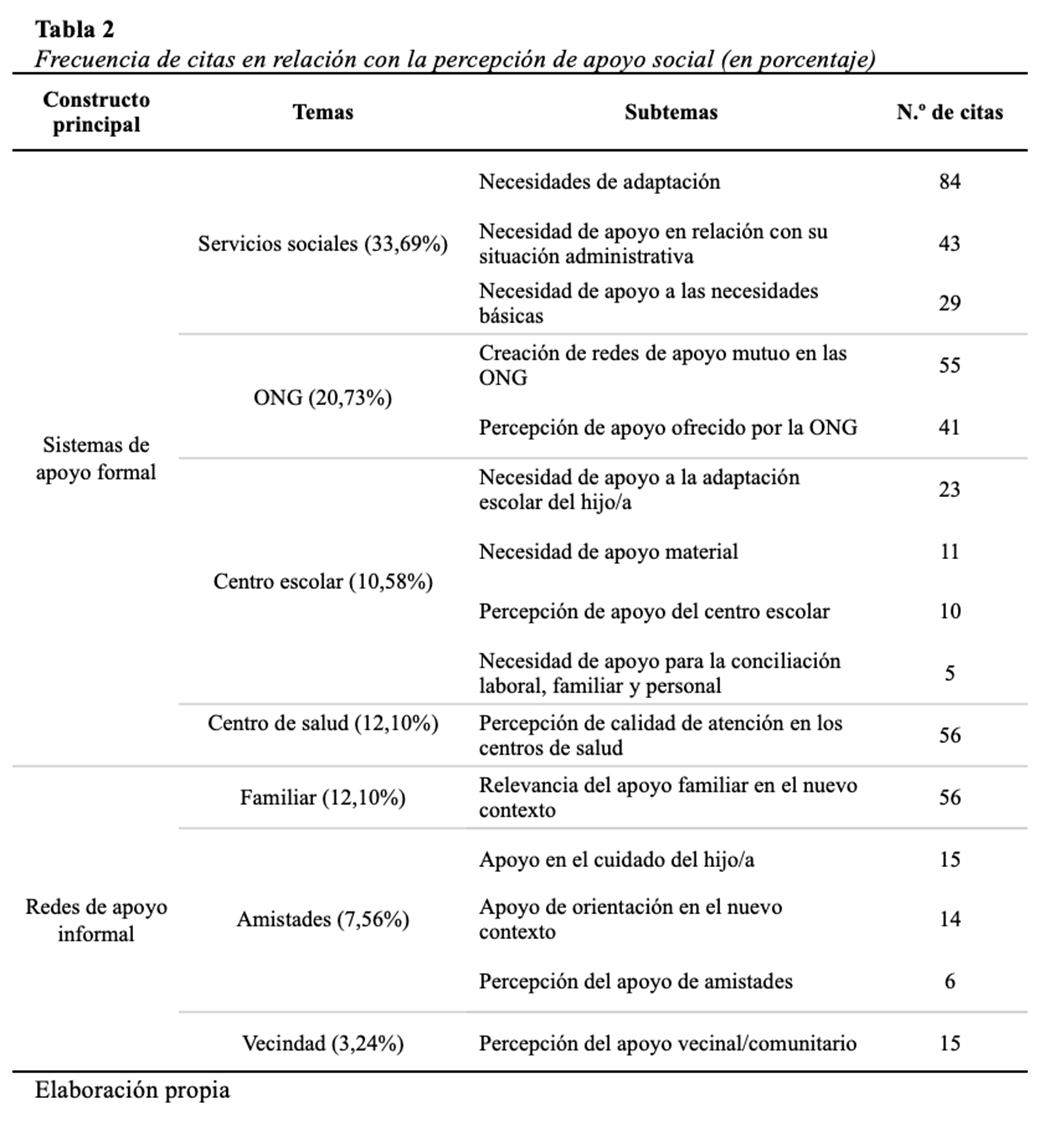

Las respuestas generadas de las participantes se agrupan en dos constructos principales: sistemas de apoyo formal y redes de apoyo informal. Estos están desglosados en 7 temas, 15 subtemas y 463 citas, de las cuales el tema más abordado estaba relacionado con la escasez e insuficiencia de apoyo por parte de los servicios sociales, representando un tercio de la totalidad (33,69%). Seguidamente, las ONG fueron el tema más destacado, en las entrevistas grupales, con una representación sobre el total de un 20,73%. En lo que respecta al centro escolar, centro de salud, apoyo familiar y de amistades, representan el mismo nivel de significatividad en las entrevistas, pues cada uno de ellos ronda entre un 7% y 12% de citas codificadas. Por último, el tema menos comentado durante las sesiones fue la vecindad (3,24%). Cabe destacar la relevancia del constructo de sistemas de apoyo formal que alcanzan casi el 80% del total de citas codificadas.

Tabla 2

Frecuencia de citas en relación con la percepción de apoyo social

Fuente: Elaboración propia.

Cada cita se identifica con el nombre de investigación que escogieron cada una de las participantes.

Constructo I: Sistemas de apoyo formal

Este constructo engloba la percepción de apoyo de las participantes con los servicios sociales, las ONG, el centro escolar y el centro de salud.

Tema I: Servicios sociales

Como se ha mencionado anteriormente la acción e inacción de los servicios sociales ha sido lo más comentado durante las entrevistas grupales, fundamentalmente para expresar necesidades insatisfechas. En relación con el apoyo para cobertura de necesidades básicas, se ha valorado positivamente el apoyo a la alimentación, salud dental y para gastos derivados del cuidado de los/las menores. Sin embargo, se enfatiza en la demora de las citas de los servicios y recursos y la dificultad de obtención.

En cuanto a las necesidades de apoyo para la regularización de su situación administrativa, se ha valorado la satisfacción con los servicios prestados, aunque con menor peso, de la asesoría jurídica de extranjería prestada por los servicios sociales, aunque insisten en las dificultades para recibir atención por parte de este sistema por su situación administrativa y expresan el déficit de atención de este tipo de asesoría. En lo que se refiere a necesidades de adaptación al nuevo contexto, es lo más demandado por las participantes a servicios sociales. Concretamente, hay que destacar por orden de importancia y significatividad las necesidades manifestadas como la necesidad de apoyo al cuidado del/la menor para la conciliación laboral, la necesidad de socialización en el nuevo contexto, la necesidad de facilidades de acceso al mercado laboral, así como orientación y acompañamiento para la inserción laboral, necesidad de información y orientación para la adaptación cultural y acompañamiento psicológico profesional. Resultando, en conjunto, una percepción negativa del papel de los servicios sociales e insatisfacción con el mismo.

Te juro que me apoyaron. Con la tarjeta de Dino. Con eso me ayudaron y cuando tenga papeles me ayudarán con más” Jhadira.

“Yo desde que llegué desde diciembre hasta ahorita y hace poco hace como que no sé 20 días porque ya porque llamaba todos los días y no hay plaza no hay plaza no hay plaza entonces yo dije eh se ve que hay muchísima gente ahorita que está así” Nieves.

Tema II: ONG

Las ONG conforman el segundo tema que más se aborda en las entrevistas grupales. La percepción de apoyo ofrecida por las propias organizaciones y la creación de redes de apoyo mutuo a partir de las ONG fueron las aspectos más destacados de ellas. En particular, las participantes valoran la utilidad de la orientación e información sobre recursos y del apoyo mutuo que surge mediante lazos forjados a raíz de las ONG, concluyendo su efectividad y adecuación a sus circunstancias. También, muestran su agrado con el apoyo psicológico, económico, en alimentación, material escolar, a la adaptación escolar, para la conciliación laboral, alojamiento, orientación para la homologación de estudios y asesoría jurídica que han recibido de diferentes ONG. Además, concluyen con una sensación de apoyo satisfactorio por parte de este sistema.

“Por ejemplo, cuando yo vine a pedir la cita para que fue, que uno habla con el de la fila, que va atrás o adelante. Y es que así se orienta uno. Es que, en hablar, no por amigos no por vecino… Es que es través de las ONG y de todo este tipo de ayudas es con la gente en la calle” Liz.

“Bueno más que lo financiero también nos ayudaron psicológicamente porque estamos socializadas aprendemos cosas aquí aprendemos peluquería/estética y los cursos que vienen entonces por fuera también hacemos aquí entonces ellos pienso que no solo ayudan económica también es una ayuda social así psicológica también” Luciene.

Tema III: Centro escolar

Las participantes expresan su satisfacción con el apoyo material por parte de las instituciones educativas relacionadas con la ayuda para el material escolar y el uniforme de sus hijos/as. Destacan positivamente las acciones de adaptación cultural y escolar de sus hijos/as por parte del personal de los centros educativos, aunque apuntan, de manera significativa, una mayor necesidad de información y acompañamiento a la adaptación escolar y cultural, haciendo alusión a las diferencias entre los objetivos mínimos exigibles para superar los cursos académicos en comparación con sus países de origen que, junto a las diferencias culturales, influyen a los/las menores en su consecución. Asimismo, manifiestan su conformidad con las facilidades proporcionadas para el uso del servicio de comedor con subvención total, así como con el apoyo a la conciliación laboral, familiar y personal a través de actividades extraescolares y servicios como permanencia de mañanas y de tardes. Sin embargo, revelan la necesidad de ampliar esos servicios a todos los centros escolares y una prolongación en sus horarios. Se hace especial hincapié en la satisfacción general con el papel de los centros escolares como apoyo en el nuevo contexto, siendo una red importante de apoyo social.

“A los tres días de llegar me ayudaron con los uniformes, con los útiles de escuela que necesitaba desde hace tiempo. La niña había dado el 1º grado allá y aquí era que ya habían dado todo el segundo grado. Pero es que fue perfecto. Realmente no tengo queja. Le tengo mucho respeto al colegio” María.

Tema IV: Centro de salud

De acuerdo con lo manifestado sobre la calidad de atención en los centros de salud, lo más comentado fue la demora de las citas con especialistas del Sistema de Salud y la satisfacción con la calidad de la atención sanitaria. Muestran su insatisfacción con la prevención de los centros de salud en cuanto a revisiones periódicas y la escasez de información y acompañamiento a recursos sanitarios. Aunque algunas apuntan cierta disconformidad con la calidad de atención de algunos/as profesionales en el centro de salud, en general, se encuentran satisfechas con la calidad de la orientación y atención recibida por los y las profesionales sanitarios.

“Cuando tú vas ella nunca te va a atender en tu hora, pero ella te hace un chequeo, se dedica su tiempo, mínimo 40 minutos se pega con cada paciente. Pero la verdad que a mí me encanta me ayuda mucho con los temas de salud y todo el rollo y bueno he tenido la tarjeta sanitaria enseguida...” Keny.

Constructo II: Redes de apoyo informal

Este constructo engloba la percepción de apoyo de las participantes por parte de las redes familiares, de amistad y de vecindad.

Familiar

La relevancia del apoyo familiar en el nuevo contexto fue el subtema en el que se englobaron los aspectos relacionados con el apoyo familiar. Las participantes destacan la ausencia de apoyo de otros miembros de la familia para el cuidado de sus hijos e hijas, apoyo emocional para ellas y carencia de otros referentes familiares en el nuevo contextos que le facilite su adaptación al nuevo entorno. Asimismo, expresan la necesidad de información por otros familiares que les oriente en la búsqueda de trabajo y apoyo para la homologación de sus estudios. Sin embargo, hay disparidad de opinión acerca de la percepción de la orientación cultural ofrecida por las redes familiares, refiriéndose en mayor proporción a la inexistencia de apoyo familiar y a la necesidad de apoyo para el cuidado del/la menor.

“Pero es que me ha faltado un apoyo para mi hijo pequeño o apoyo familiar” Keny.

“Si algo difícil de ser madre sola es estar sola, porque cuando se vive sin familiares es más difícil todavía y si los tuvieras también no del todo a veces puedes contar con la familia. Yo aquí no tengo familia ninguna y realmente he tenido que tocar puertas” María.

Amistades

El apoyo percibido por las participantes de las redes de amistad se asocia en tres aspectos: apoyo en el cuidado del hijo/a para la conciliación laboral o inexistencia de este, apoyo de orientación en el nuevo contexto en relación con la información y orientación para la adaptación cultural, información sobre recursos y servicios y apoyo facilitador ante la llegada al nuevo contexto. Estas interacciones se equilibran en cuanto a proporción, por lo que no hay diferencias significativas en cuanto a su representatividad. Es de destacar, que se alude a la percepción satisfactoria del apoyo de amistades.

“Él es el único apoyo así de amistad que yo he tenido, no económicamente no, sino en cuanto a decirme Joha vas a hacer esto, camina por aquí camina por allá, haz esto así, haz esto allá… Tanto para mi hija y para mí. Él ya lleva tiempo acá y me dice ya yo sé cómo es todo no quiero que te vayas después con otra persona y que te diga otra cosa que no es y de verdad yo he seguido los pasos de lo que él me ha dicho y me ha ido muy bien, muy bien” Joha.

“Yo no tengo ninguna amistad así en concreto claro conozco a muchísima gente aquí tanto de todas nacionalidades brasileño, venezolano, colombiano, boliviano… Nosotros nos ayudamos entre nosotros…” Luciene.

Vecindad

Aunque la percepción del apoyo vecinal/comunitario es la categoría que menor presencia adquiere en las entrevistas grupales, sí que se menciona el apoyo que las redes vecinales prestan en forma de información sobre recursos y servicios. Aunque, las participantes insisten en la inexistencia de apoyo vecinal.

“No, vecinos no. Porque nosotros estamos en ese hostal y no conozco a nadie de los lados” Joha.

“Me fui a un parque y la niña se puso a jugar y yo hablar con una señora. Y la señora me dijo, me habló del CEAR este, pero me dijo mira Atacaite porque es para madre soltera y yo vine eso queda aquí (…) Era vecina de la zona. Pero yo no la conocía para nada” Valentina. 4. DISCUSIÓN Este estudio centra sus esfuerzos en conocer la percepción de apoyo social de madres monoparentales latinoamericanas en Canarias abordando esta realidad desde su propia perspectiva. Tras el análisis de resultados, agrupados en constructos y subtemas, se concretan las fortalezas y debilidades más comentadas durante las entrevistas grupales que revelan las áreas de trabajo detectadas en los sistemas de apoyo formal y redes de apoyo informales.

En cuanto a los agentes generadores de apoyo formal, como expresa Gracia y Murillo (1996), son un pilar fundamental para las familias migrantes, sobre todo para aquellas monoparentales encabezadas por mujeres, por las dificultades añadidas que supone el ejercicio de la parentalidad (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2022) en un nuevo contexto. Sus obligaciones residen de la formalidad que las identifica. Además, su escasez o inacción en el apoyo condenarían a estas familias a sufrir experiencias vitales de vulnerabilidad y exclusión social (Gracia y Murillo, 1996).

Cabe destacar que la satisfacción con el apoyo de los centros escolares refleja el correcto funcionamiento del sistema educativo como instrumento de igualdad, ofreciendo apoyo en diferentes áreas vitales del bienestar del/la menor (Leiva, 2011; Novaro et al., 2017). Sin embargo, aunque se apunta a la necesidad de ampliación de horarios de los servicios para la conciliación laboral y personal, la percepción generalizada sobre el apoyo de los centros escolares es positiva. En este contexto, las participantes destacan la importancia del bienestar de sus hijos/as como principal motivo del suyo, labor atribuida en gran medida al trabajo realizado desde este sistema (Ceballos y Trujillo-González, 2021; Hombrados-Mendieta y Castro Travé., 2013; Sánchez et al., 2022). Por otra parte, el apoyo mutuo generado a raíz de los lazos que surgen en las ONG es muy destacado por las participantes. Pese a que las ONG aportan diferentes medios de apoyos de carácter integral, en menor proporción poblacional que los servicios sociales por las limitaciones que implican que estas no sean de carácter gubernamental, el papel que la mayoría ha adoptado es el de socialización en el nuevo contexto sufragando a su vez las carencias de los servicios sociales que siguen contando con barreras de acceso a los mismos (Accem, 2019; Gutiérrez-Rodríguez et al., 2022; Moreno y Aierdi, 2008). Las grandes demandas señaladas en las entrevistas grupales son relacionadas con la inactividad de los servicios sociales y el centro de salud para las madres monoparentales migrantes y sus hijos/as. Se expresa reconocimiento a las acciones de apoyo de este sistema en relación con la contribución para la cobertura de necesidades básicas, sin embargo, la demora de las citas e incluso la reducción de acciones protectoras por el hecho de su situación administrativa exhiben la desprotección total por parte del pilar administrativo encargado y dotado para ello.

Las necesidades expresadas por las participantes fueron varias y de diversa índole, que dejan en evidencia la insatisfacción con la calidad y la proporción de apoyo de este sistema, demoliendo las creencias de protección de los servicios sociales, las cuales se habían configurado como uno de los factores de protección a tener en cuenta a la hora de valorar su decisión de emprender un proyecto migratorio (Alcalde-Campos, 2013). Otro aspecto destacable son las dificultades de acceso el mercado laboral. Pese a la convicción de motivación laboral y tipo de demanda en España, centrada en servicios domésticos y la atención y cuidados que pudiera parecer un elemento para el éxito de la inserción laboral de las mujeres migrantes, la realidad es distinta tal y como se ha señalado en otros estudios (Martínez, 2007; Oso y Martínez, 2017). Las barreras por la situación administrativa, dificultad, lentitud y alto coste de homologación de títulos universitarios, trabajos esporádicos y de alta exigencia en horario e ingresos, basados en la actividad en economía sumergida, son factores que favorecen e impulsan a estas unidades familiares a sufrir situaciones de exclusión como han evidenciado otros estudios, dificultando su adaptación, provocando estrés y dificultando el ejercicio de la parentalidad (Gutiérrez-Rodríguez et al., 2022; Martínez y García; 2018; Maru, 2023; Llanes-Cañedo et al., 2024; Zarza y Sobrino, 2007). En consideración a los centros de salud, el mayor reconocimiento que se realiza es a la calidad del servicio y a las propias condiciones del Sistema de Salud Español, pero se manifiestan críticas a la indolencia en sus labores de orientación y servicios de adaptación cultural.

Las redes de apoyo informal es otro aspecto esencial que valorar para emprender el proyecto migratorio (Ascanio, 2007; Peñas et al., 2019), siendo importante sobre todo en la disposición de aspectos económicos, emocionales e instrumentales como indican (Ayón y Ghosn, 2013). En el caso de estas participantes revela la necesidad de migrar de manera forzosa y emprender su proyecto familiar en un nuevo contexto en el que se valoren otros elementos de protección que no sean los familiares, de amistades o vecinales. Las necesidades que más mencionan son las relacionadas con el cuidado de sus hijos/as, necesidades de apoyo emocional y de referentes en el nuevo contexto, puesto que la mayoría de ellas declaran no haber tenido apoyo de familiares. Este dato refleja la complejidad y lentitud del proceso de asentamiento de los/las migrantes en España, que dificultan el apoyo familiar por la similar situación en la que se encuentran y también la menor calidad de vida de las personas asentadas en el territorio canario que parece establecerse como una barrera para ofrecer a los familiares de apoyo. Pese a los lazos históricos, sociales y familiares forjados que parecían ser determinantes para migrar, parece que dichos apoyos no son tan funcionales como ellas esperaban que fueran (Bayona et al., 2018; García et al., 2009). Respecto al apoyo de amistades, muchas expresan su agradecimiento a la implicación sobre todo con respecto a compartir información y orientación sobre recursos, servicios y aspectos culturales de vital importancia para que su adaptación social fuera satisfactoria. La ausencia de redes vecinales y comunitarias ponen de manifiesto el trabajo a realizar para fortalecer el desarrollo de comunidades basadas en la inclusión social, sobre todo para dar respuesta a la necesidad de socialización y de relación con el nuevo barrio de las personas migrantes (Accem, 2019; Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2018; UN Refugee Agency [UNHCR], 2011). La carencia de apoyo informal ha evidenciado la escasez e ineficiencia de los sistemas de apoyo social formal. Los cambios en las estructuras familiares que se han ido sucediendo de manera paulatina y la dilación en la legislación para situaciones como las de monoparentalidad en Canarias, se configuran como otra barrera administrativa y social observable en la realidad de las madres. Tras la exposición de evidencias científicas sobre la relación entre pobreza y monoparentalidad (Alcalde-Campos y Pávez, 2013; ECH, 2021), la escasa protección impide lograr el motivo de emprender el movimiento migratorio, la búsqueda de oportunidades laborales y mejora de la calidad de vida. Además, todo esto sumado a las barreras causadas por la situación administrativa y el choque cultural, en términos de dificultades para de acceso y carencia de orientación para la adaptación intercultural, hacen poner en duda las oportunidades de la globalización y las supuestas facilidades para migrar. También, ponen en duda la estructura institucional y social con respecto a actitudes transculturales, tanto de manera profesional como para la socialización (Bueno, 2005; Giraldes et al., 1998; Martínez, 2007; Oso y Martínez, 2017).

Por todo esto, el sistema de apoyo formal y las redes de apoyo informales no han logrado convertirse en un apoyo férreo para el bienestar de estas madres monoparentales latinoamericanas y de sus hijos/as y esto se evidencia en las experiencias de vulnerabilidad y exclusión vividas por estas unidades familiares (Gracia y Murillo, 1996).

Todo esto revela el ensamblaje de las dificultades acarreadas por ser mujer, migrante y madre monoparental, demostrando la configuración de Canarias como un escenario poco favorecedor para establecer una estrategia de hogar, viviendo a su vez proyectos migratorios y lo que estos conllevan, presentando desafíos para ejercicio de la parentalidad en el nuevo contexto (Alcalde, 2009).

Limitaciones del estudio

El presente estudio cualitativo pese haber seguido los procesos metodológicos adecuados, se considera procedente señalar algunos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, la dificultad para concertar las entrevistas grupales debido a la disponibilidad de las participantes, ocasionado por el cuidado de sus hijos e hijas. También, todas las participantes pertenecían al mismo recurso. El estudio se habría enriquecido si los grupos hubieran contado con la participación de madres de diferentes recursos, lo cual hubiera conllevado posiblemente a que hubieran emergido más percepciones y experiencias diferentes. Por último, este estudio, debe considerarse como una aproximación a una realidad notoria y actual, pero poco abordada científicamente en Canarias y en el panorama nacional.

Líneas de investigación futura

Este estudio revela dos hechos, reforzando las creencias sobre su existencia: la importancia de las redes de apoyo para el bienestar familiar y el ejercicio de la parentalidad, sobre todo en el caso de madres monoparentales migrantes, y cuáles son las demandas específicas que proporcionarían apoyo al proyecto familiar y cuáles han sido facilitadas, desde su propia experiencia. Los avances futuros en este campo son varios y a diferentes niveles. Por un lado, con relación a las políticas sociales, desde el panorama nacional promover el desarrollo de legislación autonómica protectora y de reconocimiento de las familias monoparentales, con el objetivo de constituir un factor de apoyo social formal para estas familias. A nivel de intervención, teniendo en cuenta las necesidades expuestas y continuando con su detección, apostar por la planificación y puesta en marcha de recursos y servicios especializados en coordinación con otros organismos y agentes para las familias migrantes monoparentales, dando respuesta a dichas necesidades. Por último, a nivel académico, debido a que este estudio es una aproximación básica e inicial precisa de profundización y de líneas de investigación futuras, debiéndose realizar estudios sobre el tema aumentando su alcance y descubriendo líneas derivadas de él que puedan enriquecerlo.

En definitiva, es fundamental y determinante para el futuro del proyecto familiar de estas madres en Canarias fortalecer el apoyo social. Por eso resulta trascendental tener en consideración las demandas y barreras que refieren, pues de esta manera, podrán facilitarse apoyos para colaborar con el bienestar de estas familias en sus nuevos contextos (Alcalde, 2009).

5. CONCLUSIONES

El presente estudio permite conocer la percepción de apoyo social de madres monoparentales migrantes latinoamericanas en Canarias, identificando las fortalezas y debilidades de los sistemas de apoyo formal y las redes de apoyo informales. Las grandes áreas de trabajo detectadas se encuentran en los sistemas de apoyo formal debido a la escasa presencia de las redes informales. Las participantes acentúan las necesidades de acompañamiento psicológico profesional, de orientación para la adaptación cultural y de socialización en el nuevo contexto. Otorgando especial relevancia a las necesidades de apoyo para la conciliación laboral, atención jurídica centrada en extranjería y facilidades de acceso al mercado laboral.

El papel del Trabajo Social es fundamental para lograr una intervención integral con perspectiva transcultural en estos ámbitos. Su razón de ser al igual que su naturaleza de comprensión de las realidades abarcándolas de manera holística, propicia la idoneidad de la profesión para la intervención con estas madres. En primer lugar, entre las labores analizadas se contempla la de facilitar el entendimiento de los procesos administrativos y simplificar las barreras burocráticas favoreciendo así la atención y cumpliendo con uno de los principios básicos de la profesión, la igualdad, actuando como nexo mediador entre administración y población. De esta manera se mejora tanto la calidad de atención y simultáneamente el bienestar de la población. En esta misma línea, el Trabajo Social debe constituirse como traductor de culturas para estas madres, acompañándolas tanto a ellas como a sus hijos e hijas en su adaptación cultural.

En segundo lugar, trabajar itinerarios de inclusión sociolaboral, dando facilidades para la orientación en la homologación de formación, reciclaje profesional e inserción laboral. Mientras, junto a las ya válidas acciones ejercidas por los centros escolares trabajar de manera transversal con otros organismos para la ampliación de horarios de permanencia y actividades extraescolares con valores educativos para la conciliación laboral, familiar y personal, siendo los y las trabajadores/as sociales los/las comunicadores/as de estas necesidades y alentadores de la promoción de proyectos centrados en ellas, en coordinación con los agentes de la comunidad educativa. En esta línea, las actividades escolares que involucren a familias pueden fomentar lazos de entendimiento y posible apoyo a través de actividades de convivencia en la comunidad educativa.

Por otra parte, para favorecer el establecimiento de lazos vecinales y comunitarios, la oferta de actividades de ocio saludables y familiares pueden avivar el sentimiento de pertenencia con la localidad e inducir a la construcción de sistemas de apoyo e inclusión en la zona, siendo, por tanto, de gran importancia llevar a cabo políticas y proyectos cuyos objetivos sean la promoción de las redes informales dentro de la comunidad para el bienestar e integración en el contexto de estas familias y de sus hijos e hijas, reduciendo el riesgo de exclusión social. Esta labor puede emprenderse desde Trabajo Social comunitario y desde el papel de esta ciencia social en la política.

Para finalizar, es recomendable seguir ahondando a nivel académico sobre este tema para luego a partir de una futura base teórica basada en la investigación fiable y válida, apostar por la construcción a través de las medidas expuestas y fortaleciendo las ya funcionales, sistemas de apoyo fuertes a través de los cuales estas y las próximas madres monoparentales migrantes puedan ejercer su parentalidad contando con las condiciones idóneas para ello, y así, lograr el bienestar de este tipo de unidades familiares en el nuevo contexto.

Referencias

Accem (2019). Estudio sobre las necesidades de la población inmigrante en Andalucía: tendencias y retos para la inclusión social. Accem.es. https://www.accem.es/wp-content/uploads/2020/12/ESTUDIOANDALUCIA-2020-online.pdf

Alcalde R. (2009). Salir de pobres, monomarentalidad, infancia e inmigración latinoamericana en España. https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2009/145952/Salir_de_pobres.pdf

Alcalde-Campos, R. y Pávez, I. (2013). Infancia, familias monoparentales e inmigración latinoamericana en Barcelona, España. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11(1), 229-243. https://core.ac.uk/download/pdf/35215574.pdf

Alcalde-Campos R. (2013). Mujeres latinoamericanas inmigrantes jefas de hogares monoparentales en España. Migraciones Internacionales, 7(3), 165-190. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062014000100006

Alemán C. (2011). Inmigración y servicios sociales. Papers, 93(3), 825-852. https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/download/244994/328150/

Álvarez, M., Byrne, S. and Rodrigo, M. J. (2021). Social support dimensions predict parental outcomes in a Spanish early intervention program for positive parenting. Children and Youth Services Review, 121, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105823

Aranda C. y Pando M. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. Revista IIPSI, 16(1), 233-245. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8176466

Aruj R. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamericana. Papeles de población, 14(55). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005

Ascanio, C. (2007). De emigrantes a receptores. Usos y dinámicas de la identidad y las fronteras. El caso de las Islas Canarias. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Guadalajara. Federación de Asociaciones de Madres Solteras (2019). Las familias Monoparentales en España. Ministerio de Igualdad. https://cdsa.aacademica.org/000-066/632.pdf

Assiego V. y Ubrich T. (2015). Más solas que nunca, la pobreza infantil en familias monomarentales. Save The Children. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4742&tipo=documento

Ayón, C. y Ghosn, M. (2013). Latino immigrant families’s social support net- works: strenghts and limitations during a time of stringent immigration legislation and economic insecurity. Journal of community psychology, 41(3), 356-377. https://doi.org/10.1002/jcop.21542

Barrón A. y Chacón F. (1992). Apoyo social percibido: su efecto protector frente a los acontecimientos vitales estresantes. Revista de Psicología Social, 7(1), 53-59. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiYpo7R_4r_AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F111766.pdf&psig=AOvVaw04M9Rtt6SSjq0Go_6rqFz-&ust=1684916071364303

Bayona J., Pujadas I. y Avila R. (2018). Europa como nuevo destino de las migraciones latinoamericanas y caribeñas. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XXIII(1242). https://www.ub.edu/geocrit/b3w-1242.pdf

Bueno E. (2005). Capítulo 1: definiciones y conceptos sobre la migración. Apuntes sobre la migración internacional y su estudio. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39717010/capitulo1-_Migracion-libre.pdf?1446737337=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCapitulo1_Migracion.pdf&Expires=1681232693&Signature=E~JYHgqCA0PWT0zvvyPfz8r~fHRyCm4LYe1tbwVyCzfjj3unLDQyx7P9pa4WaR8geE9RHm1DyupeI3T8R2OOlQMGx41Gtn0awiKrlPaKda2yxJW06Ecer3Kplt4jksNrnWL3OoWIpRYB~7Va~Aa~EcE2Jn2Ar9dnExP2OLo29yQUR9rUqAwx-tK-IO78wXtzLzstPMYvOVwTJ8be6DARS4t0SkuB6ZqfT~sqPI616~h-49IAtoXjoQ~crMtnDNukN~2RqZ0lJ3YPGjqlav4dUlNeHXG8grGzu2Kg0F~NM5bo1Tj0Vq4j7JexPIl0ckE9haCnSvDvDmL~03nz63zzIQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Canales A., Fuentes J.A. y de León C.R. (2019). Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44649/1/S1000454_es.pdf

Ceballos, E. y Trujillo-González, E. (2021). Dificultades y apoyos emocionales del alumnado migrante: un estudio de caso en un instituto multicultural. Revista Iberoamericana de Formación e Innovación Educativa, 50(4), 767-776. https://doi.org/10.17811/rifie.50.4.2021.767-776

Cohen-Emerique, M. (2013). Por un enfoque intercultural en la intervención social. Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, (54), 11-38.

Cochran, M. & Walker, S. (2005). Parenting and personal social networks. In T. Luster y L. Ogakaki. (Eds). Parenting: An Ecological Approach. Lawrence Erlbaum Associates.

Consejo General del Trabajo Social [CGTS], (13 de diciembre de 2014). Código Deontológico del Trabajo Social. Cgtrabajosocial.es. https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

Constitución Española [C.E], de 29 de diciembre de 1978. (España) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

Crafter, S., Maunder, R. & Soulsby, L. (2019). Developmental transitions: Exploring stability and change through the lifespan. Routledge.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. San Francisco: Sage.

Di Rosa, R.T. (2017). Towards cross-cultural social work: a teaching approach for development of intercultural competences. Comunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences, 13, 121-135. http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.13.6.

García A., Jiménez B. y Redondo A. (2009). La inmigración latinoamericana en España en el siglo XXI. Investigaciones geográficas, 70, 55-70.

Geens, N. & Vandenbroeck, M. (2014). The (ab)sense of a concept of social support in parenting research: A social work perspective. Child & Family Social Work, 18(3), 275-285. https://doi.org/10.1111/cfs.12048

Giraldes M., Penedo E., Seco M. y Zubeldia U. (1998). La Familia Monoparental. Revista de servicios sociales, Dialnetunirioja.es. (35).

Gracia E. y Murillo M. (1996). La integración de los sistemas formales e informales de apoyo social. Informació psicológica, 61, 28-34.

Gutiérrez-Rodríguez, N., Álvarez, M. y Rodrigo, M.J. (2022). Efectos de la migración en el ejercicio de la parentalidad desde las voces de las familias latinoamericanas en Canarias. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 29(2), 282-308. https://doi.org/10.14198/ALTERN.20323

Gutiérrez-Rodríguez, N., Álvarez, M. y Rodrigo, M.J. (2024). Variability of Social Inclusion Patterns Involving Personal, Family and Social Characteristics in Latino Migrant Families in Spain. Child and Family Social Work, 1-13. https://doi.org/10.1111/cfs.13181

Hernández M. (2007). La emigración canaria a Venezuela. Ediciones Idea. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=bJTkfqKbBcAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=la+emigración+de+canarias+a+venezuela&ots=tf8MyQypow&sig=0xeOyFCmwafjPhHyi99HAzOMjqA#v=onepage&q=la%20emigración%20de%20canarias%20a%20venezuela&f=false

Hernández-Plaza S., Alonso E. & Pozo-Múñoz C. (2006). Social Support Interventions in Migrant Populations. The British Journal of Social Work, Oxford University Press, 36(7), 1151-1169

Hombrados-Mendieta, I. y Castro-Travé, M. (2013). Apoyo social, clima social y percepción de conflictos en un contexto educativo intercultural. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 29(1), 108-122. https://doi.org/10.6018/analesps.29.1.123311

INE (2021). Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, Sexo y Año. España: Instituto Nacional De Estadística. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px&L=0

INE (2022). Porcentaje de población extranjera por comunidad autónoma y provincia, sexo, Comunitarios/No Comunitarios y tamaño de municipio. España: Instituto Nacional De Estadística. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu004.px&L=0

Encuesta Continua de Hogares (ECH). (2021). Notas de prensa. Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. (2021). https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf

ISTAC (2022). Población extranjera según sexos y países de nacimiento. Municipios por islas de Canarias y años. Canarias: Instituto Canario de Estadística. http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b13d9737-c085-466c-9c5b-f85e5a1fbb27&uripub=urn:uuid:7d5c554b-7d1f-4bb1-8ffe-bfc32e6fd11e

Leiva, J.J. (2011). Participación de las familias inmigrantes y educación intercultural en la escuela. Contextos educativos, 14, 119-133.

Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias. BOE núm. 94, de 17 de mayo de 2019. https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-8794-consolidado.pdf

Ley 3/2023 de familias monoparentales en la Rioja. BOE núm. 70, de 7 de marzo de 2023. https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/23/pdfs/BOE-A-2023-7504.pdf

Ley 30/1981 por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. BOE núm.172, de 7 de julio de 1981. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-16216

Llanes-Cañedo, C., Ezzahra Housni, F., & Martínez-Moreno, A. G. (2024). Aculturación psicológica y salud en migrantes latinos en Estados Unidos: Revisión Sistemática. Enseñanza e Investigación nn Psicología, 6 (Migraciones), 56-67. https://doi.org/10.62364/cneip.6.2024.194

Martínez M.F., García M. y Maya I. (1999). El papel de los recursos sociales naturales en el proceso migratorio. Intervención Social, 8(2), 221-232. https://journals.copmadrid.org/pi/art/5ec829debe54b19a5f78d9a65b900a39

Martín I. (2007). Trabajo Social con población inmigrante: un enfoque transcultural. Acciones e Investigaciones Sociales, 23, 71-82.

Martínez J. (2007). Feminización de las migraciones en América Latina: discusiones y significados para políticas. Seminario mujer y migración, Región de la Conferencia regional sobre migración. 125-131.

Martínez, G.M. y García, J.M. (2018). Procesos migratorios e intervención psicosocial. Papeles del Psicólogo, 39(2), 96-103

Maru, M., Paris, R. & Simhi, M. (2023). The protective effects of social support and family functioning on parenting stress among Hispanic/Latino/a American inmigrant parents with traumatic life experiences: A mediation análisis. Infant Mental Health Journal, 44(3), 348-361. doi: 10.1002/imhj.22053

Moreno, G. y Aierdi, X. (2008). Inmigración y servicios sociales: ¿última red o primer trampolín? Zerbitzuan. Revista de servicios sociales, 44, 7-18

Moreno A. y Dueñas D. (2019). La privación material infantil en los hogares monoparentales en España. El Observatorio Social, Fundación la “Caixa”. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/privacion-material-hogares-monoparentales

Novaro G., Diez M.L. y Martínez L.V (2017). Educación y migración latinoamericana: interculturalidad, derechos y nuevas formas de inclusión y exclusión social. Migraciones Internacionales. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/77720/CONICET_Digital_Nro.80577b06-d37c-45dc-8298-518ee46d8833_X.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], (2018). Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085350-en

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023). Migración. Desafíos globales. https://www.un.org/es/global-issues/migration

Oso L. y Martínez R. (2017). Domésticas y cuidadoras: mujeres inmigrantes latinoamericanas y mercado de trabajo en España. L’Ordinaire des Amériques, 2008, 143-161. https://doi.org/10.4000/orda.3295

Peñas, S., Herrero-Fernández, D., Merin, L., Corral, S. y Martínez-Pampliega, A. (2019). La Influencia de las Expectativas Premigratorias en la Satisfacción Vital en Inmigrantes Latinoamericanas: El Papel del Apoyo Social y la Estabilidad Familiar. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica, 4(53), 91-100.

Portal de datos sobre migración (2021). Datos sobre migración en Europa. https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/europe#tendencias-pasadas-y-actuales

Roca, M. (2018). Desigualdades de género y trabajo de cuidados en el Servicio de Ayuda a Domicilio: políticas, discursos y prácticas. Revista Internacional de Organizaciones, (20), 59-80.

Ruiz-Olabuénaga, J. (2003). Metodología de la Investigación Cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto

Sánchez, J., Moreno, I., Muñóz, X. y Palma, B. (2022). Percepciones de familias migrantes haitianas sobre apoyos dados en la enseñanza de sus hijos e hijas en contexto de pandemia. Contextos: Estudios de humanidades y ciencias sociales, 50, 117-131.

Suárez, D. (2008). Causas y efectos de la migración internacional. Perspectivas, 22(1), 161-180.

Suárez F. (4 de abril de 2021). Canarias se llena de inmigrantes... pero son italianos. Canarias 7. https://www.canarias7.es/canarias/tierra-crece-extranjeros-20210404191251-nt.html

Sotomayor, L., Barrios-Miranda, A. y Chininin, M. (2019). Consecuencias de la migración ecuatoriana. Revista Universidad y Sociedad, 11(4), 458-464.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. San Francisco: Sage.

UN Refugee Agency [UNHCR]. (2011). The Benefits of belonging: local integration options and opportunities for host countries, communities and refugees. Unhcr.org. https://www.unhcr.org/media/benefits-belonging-local-integration-options-and-opportunities-host-countries-communities-and

Valles, S. (1997). El reto de la calidad en la investigación cualitativa: de la retórica a los planteamientos de fondo y las propuestas técnicas. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (110), 91-114. https://doi.org/10.2307/40184684

Young, D. & Casey, E. A. (2018). An Examination of the Sufficiency of Small Qualitative Samples. Social Work Research. https://doi.org/10.1093/swr/svy026

Zarza M. J. y Sobrino M. I. (2007). Estrés de adaptación sociocultural en inmigrantes latinoamericanos residentes en Estados Unidos vs. España: una revisión bibliográfica. Anales de Psicología, 23(1), 72.84.

Zúñiga M., (2005). Las redes de apoyo social de las mujeres divorciadas. Perspectivas Sociales, 7(2). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018846

Información adicional

redalyc-journal-id: 6721